來源:網路

小婚家說: 最近,高考分數線陸續公布了,很多父母和孩子都在緊張的等待中,預祝每位考生都能等到理想的結果。今天分享這篇文,是一個媽媽的育兒經,尤其是在孩子教育上有她的獨到之處,看看她說的這10件事,你做了幾件?

出生於香港的陳美齡,在 1970 年代是個紅透半邊天的歌星。

在中國大陸擁有眾多的聽眾,曾一度與鄧麗君、翁美玲齊名,卻在最當紅的時候選擇暫別演藝圈。

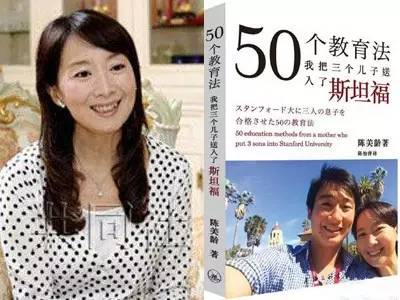

多年後,她不僅自己成了斯坦福的教育學博士,還把三個兒子都送進了這個世界頂尖名校,並將多年的教育心得寫成了一本書《 50 個教育法——我把三個兒子送入了斯坦福》。

1

想讓孩子優秀,自己先要優秀

▲ 1988 年 6 月鄧麗君和陳美齡在「東京音楽祭」記者會

為什麼陳美齡會在最當紅的時候選擇暫別演藝圈呢?

知識不會被奪走

原來,陳美齡一直把唱歌當做兼職,內心更希望未來能夠從事教育工作,可忙碌的演藝事業耽誤了她的學業。

小小年紀就如此出名的她,一天工作 20 個小時,睡覺也沒有時間,早上上學有時候不能去,上完學就去電視台錄影、錄唱片,晚上十一二點的時候還要拍照,還經常去各地表演,每天都是這樣。陳美齡父親知道後對她說:

錢財、名譽如流水,發生點什麼就會被奪走;

但知識不會,一旦印入腦子,就一直在那兒。

你要繼續念書。

這句話讓陳美齡鼓足勇氣暫別歌壇,前往多倫多大學攻讀兒童心理學。時至今日,她也常把這句受用終身的金玉良言掛在嘴邊,也同樣用它教育著自己的孩子們。

▲ 陳美齡回歸後的專輯封面

當媽後邊帶娃邊工作

大學畢業後,陳美齡返回歌壇,30 歲在日本結婚。婚後的她並沒有像其他日本主婦停止工作,並且常常在中作中帶著兒子。

當時的日本民眾沒有見過把孩子帶在身邊工作的女人,有人說她太貪心了,又要工作,又要結婚,又要小孩,因而引發了一場“Agnes 爭論”(陳美齡的英文名),陳美齡也因此登上了 1988 年的《TIMES》雜誌。

一位斯坦福大學的教授看到雜誌的報道後,就寫信給陳美齡邀請她去美國學習經濟學和教育學。陳美齡再次下決心去繼續學業,最終被斯坦福大學錄取。

▲ 陳美齡抱著二兒子在斯坦福大學畢業

為什麼有了孩子還如此拼?

陳美齡說:

我在育兒方面一個比較大的目標,

就是希望孩子們處於最好的環境中,

身邊圍繞著優秀的老師和朋友,

接受著許多刺激,

從而能夠自發地學習。

她認為:做父母的必須以實際行動來踐行自己學到、悟到的教育知識與理念。在陳美齡的教育下,三個兒子也都考進了美國斯坦福大學。

▲ 陳美齡將自己多年的教育心得寫進了

《 50 個教育法——我把三個兒子送入了斯坦福》

2

父母們不要做的 10 件事情

為何她的教育能做得如此成功?

來看看陳美齡總結的“父母們不要做的 10 件事情”吧:

1、不要和別人家的孩子比較

要是比較得多的話,小朋友就會沒有信心,他的潛力不敢讓父母看到。自我肯定力是非常非常重要的,要是自我肯定力低的小朋友,他們可能會去欺負別人,看不起別人。

不少媽媽心裡有疑問:為什麼自己的孩子不能像“別人家的孩子”那麼優秀呢?是因為“智商是硬傷”嗎?

我國曾經對青少年人群的智商做過統計研究,研究報告顯示:智商低於 90 高於 130 的學生,僅占所有學生的 2%。也就是說,在非特殊教育的學校,每個班孩子的智商水平大致是相同的。

由此可見,絕大多數成績不好的孩子跟智力沒有半毛錢的關係。作為家長還是應該把功夫用在正確的方向上,例如學習態度、學習方法、努力程度及心理因素等。

2、不要用物質獎勵孩子

玩具玩了兩三個禮拜,他們就會不喜歡了,丟在一邊,玩具不會成為他們永久的朋友。我記得有一個家長跟我說,女兒不喜歡洗澡,我想獎勵她(玩具)。我說,你可以說:“好,你洗乾淨,可以幫媽媽化妝”,這樣她一定會喜歡的。你要讓小朋友知道,獎勵她是一件有趣的事情,是家庭成員之間可以交流的。

以物質作為誘餌,的確能促使孩子一定程度上按照大人意願完成任務。然而,隨著獎勵次數的增加,孩子一方面對物質的檔次、品類要求越來越高,另一方面也不是出於自覺自愿,也就是內在動力來取得更大的成績。

因此,獎勵孩子要注意:

① 當孩子不需要物質激勵也能出色完成某活動時,就沒有必要畫蛇添足給孩子獎勵。

② 儘可能採取人際交流式的獎勵:例如口頭表揚、鼓掌、拍拍孩子肩膀,給孩子一個擁抱等,或是和孩子一起做遊戲、看電影,給孩子買喜歡的書籍與手工製作用品等。

3、不要制定每天的時間表

有很多媽媽,教育小孩的時候,為他們定製每天的時間表,做好功課才能玩。我會讓他們在學習時感覺在玩,在玩的時候也會學到東西,讓玩和學習分不開。

時間表的確有助於合理安排孩子的生活,但媽媽更應該關注的是如何寓教於樂,怎麼鬆弛有度,讓孩子的生活過得充實有意義,而不是疲於應付媽媽交與的任務。

4、不要給孩子報課外班

提高分數的課外班,給小孩的想法就是:學習就是為了分數。如果能把多年的補習費用,用在全家去旅遊上,會更好。比如說我的大孩子喜歡魚,差不多日本能去的水族館,我們都去過了。

給孩子上輔導班、興趣班,如同開小灶加餐,是目前社會上的普遍現象。但,沒有哪個學業突出的孩子是“補”出來的。

報課外班並不一定不好,但得根據孩子的實際情況而定,下面兩類孩子才需要報班:

① 學習能力特彆強,課本知識無法滿足其需求,學校老師已經不能指導了。

② 學習困難,存在薄弱環節,跟不上學校正常的教學節奏,必須額外補差。

5、不要替孩子做選擇

懂得選擇非常重要,從小我就訓練他們,比如說去買冰淇淋,自己選擇什麼口味的。我大兒子讀高中時,想去美國留學,我當然希望他選擇 NO.1,或者是 NO.2 也好,可是他選的是 NO.7,他選的學校是,每一名新生都配一匹馬,他們每天要先照顧了自己的馬才能去吃早飯,這是在培養他們的責任感。他讀得很高興,成績也很好,學校也教得很好,他的選擇是對的。

很多家長會做孩子的保護傘,企圖一開始就讓孩子避開挫折,幫孩子選擇處理一切事情。另外,父母常常也會不放心孩子的選擇。可是,孩子往往是在無形中接受並認同了父母的擔心,慢慢就會覺得自己是不能選擇的。

不要害怕孩子會走彎路、會遇到問題和挫折,因為那才是幫助他們成長最好的土壤。給孩子一個自由成長的空間,不要去過多的干涉。

6、不要反對高中的戀愛

戀愛能教我們被愛,也能教我們去愛別人,可是我叫他們一定要有責任,一定不要有孩子。在他們九歲的時候,我就教他們性知識。

性教育,一直是國內青少年教育的一塊短板。學校里,老師在課上往往讓同學自習相關章節;早戀更是明令禁止,甚至被稱為影響學習的洪水猛獸。

然而,陳美齡認為,父母應該給孩子普及有關知識,並且作為父母還應該理解孩子因荷爾蒙而引發的一些行為,讓孩子在戀愛中受到好的影響,還要讓孩子知道兩個人在一起能互相促進才是對的,“如果你能影響一個人讓他變得更優秀,這才是正確的愛情。”

7、不要打孩子

打是很快能讓他們認錯,但是他明白事情的原委了嗎?孩子做錯事,媽媽當“唐僧”才最有效。“當孩子做了不該做的事,我會一直和他們談話,直到他們接受、認可為止。才兩歲的兒子犯錯,我都能說教四個小時。”

打孩子會破壞孩子和父母之間的親密感情,還容易對孩子的心理產生不良影響。

不要覺得孩子小,就不用講道理,孩子年幼對很多事情都懵懂不明,爸媽更應該耐心幫助孩子了解,做一個講道理的父母。

8、不要對孩子撒謊

做父母不要向孩子撒謊,比如說你答應他明天去公園踢球,怎麼累都得去。要是小孩子不相信人,他一生都會很孤獨的。

很多父母在遇到一些難以應付的情況時,不經意間會對孩子說一個小小的謊言,表面上解決了當下的問題,但這樣做會讓孩子對家長失去信任感,就為後期的教育埋下了難以磨滅的禍根:

家長沒有履行自己的諾言出現了撒謊的結果,會對孩子學會等待的能力產生影響,孩子對等待就會產生焦慮不願意等待。

9、不要因為工作忽略孩子

我也是職業女性,經常見不到孩子們,我的大孩子很喜歡魚,每天睡覺之間我就會陪他玩 10-15 分鐘釣魚的遊戲,他到現在都記得,說媽媽你是魚,我是漁夫。媽媽和小孩待在一起的時間,哪怕是 2 分鐘,5 分鐘也是天堂,對孩子的影響會很大。

現在的父母離家庭教育越來越遠了,工作忙、壓力大、沒時間等理由,成為父母們忽視教育孩子的主要借口。

可是,父母畢竟是家庭教育的主要參與者,有必要在忙碌中抽出時間陪陪孩子,對孩子表現出更多的關愛,這樣才能使家庭更加和諧,孩子才會更加敬愛你們。

10、孩子發問,不要讓他“等一等”

孩子問我問題的時候,我絕對不會說你等一下。可是有些時候我在炒菜,他們會走來問我:媽媽,媽媽,天為什麼會是藍色的?這個時候,我根本答不上來,我會把火關掉,說:“你問得真好,等下我們一起去找答案”。

孩子天性好奇,喜歡探索,對不知道的東西就會來問父母,但是有時候父母們工作生活忙,孩子發問時就會讓他“等一等”。可一等之後,或許家長忘記了,或許孩子失去了興趣,久而久之,孩子的探索慾望就消失了。

所以,當孩子在發問時,家長們能夠放下手頭的工作盡量放下,陪孩子一起探索學習,不懂不要緊,帶著孩子一起查閱資料,即增進親子關係,也學到了知識。

陳美齡所提到的“父母不要做的 10 件事情”看似簡單,很多家長卻常常忽略掉。把3個兒子送入斯坦福的傳奇我們無法複製,但教育方法都是可以傳播和習得的。

希望為人父母者應該好好思索,如何讓孩子健康成長,成為最好的自己!