足跟痛疾病?診斷與治療要點

老秦人 2017-08-23 13:45

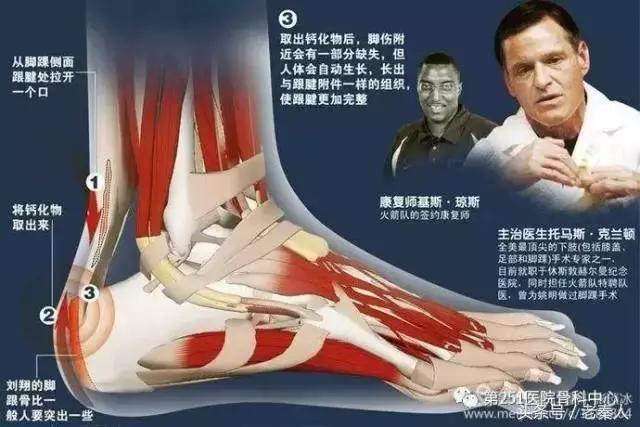

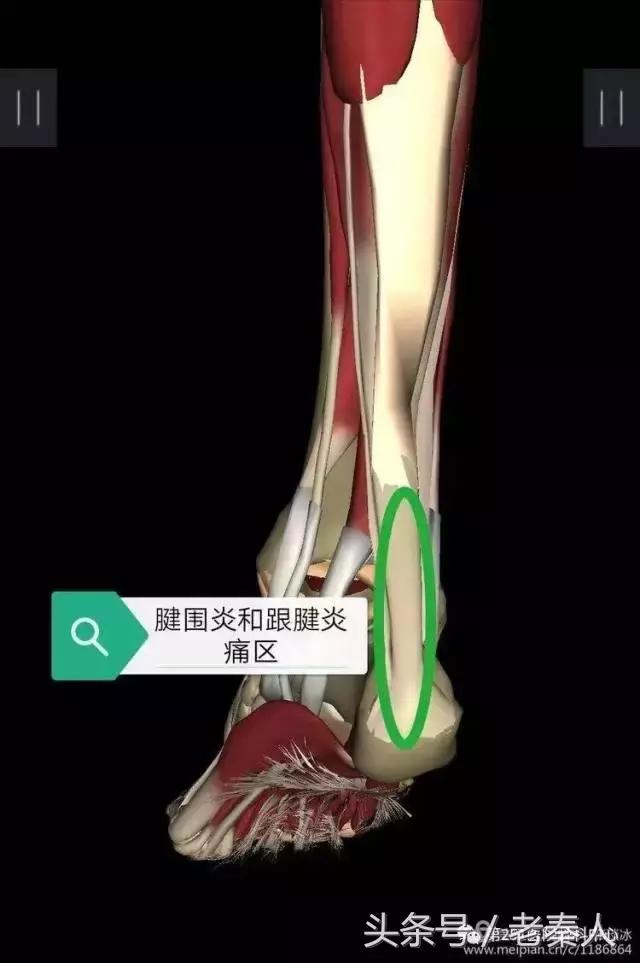

今天的話題就從這張圖開始吧!

說起足跟痛,估計絕大部分人都有切身感受,那種難受讓人飽受折磨。足跟痛是有很多原因的,且聽我慢慢道來!

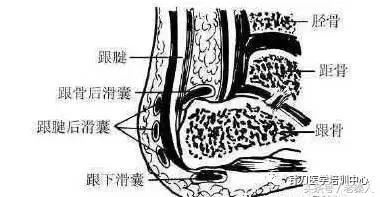

內部結構圖

在門診總會遇到很多足跟疼痛的患者,從兒童到老人都有,不少人已經輾轉就醫於多家醫院,希望能被治癒,但結果卻總是不理想。下面我用幾張足部圖來向大家介紹一下最常見最多發的幾種足跟痛。

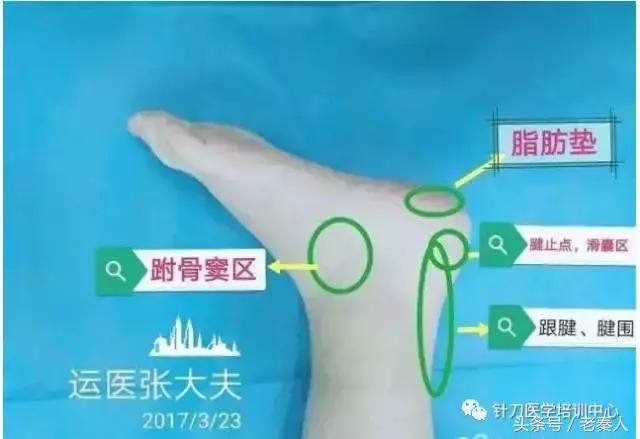

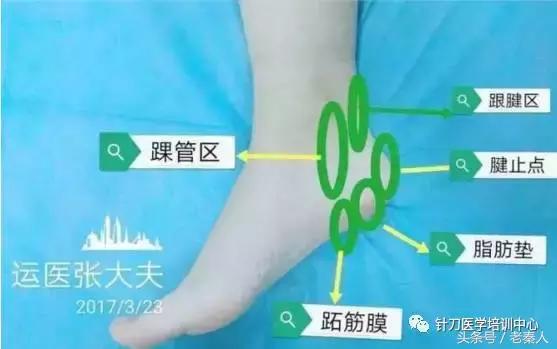

首先熟悉一下幾張足部圖,重點看圖標區!

外側面

內側面

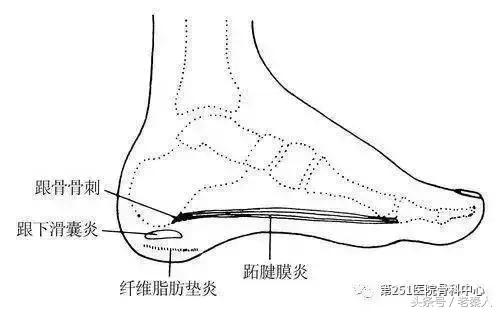

足跟痛常見以下幾類:1、跖筋膜炎;2、跟下脂肪墊炎;3、跟腱末端病;4、Hagland畸形;5、跟腱炎;6、跟腱腱圍炎;7、跟骨高壓症;8、跗骨竇綜合征;9、跟骨及周圍腫瘤;10、腱周滑囊炎;11、其他原因。

一

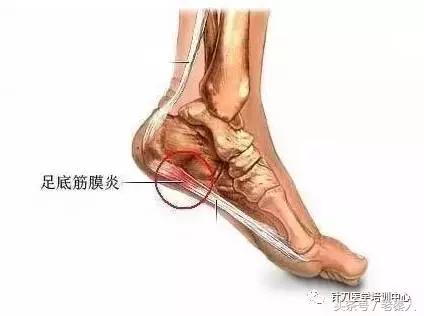

跖筋膜炎

跖筋膜炎疼痛區位置圖

實體圖位置

進一步標示

典型的疼痛表現為走路的起始幾步疼痛,即晨起或者長時間休息後邁出第一步時疼痛,行走十餘步後緩解,但長時間步行或久站則疼痛又加劇,疼痛可向跖筋膜遠端放射。具有高弓足、扁平足等畸形的患者容易罹患該病。疼痛表現在跟底及足心,體檢可有整個跖筋膜的壓痛,以跟骨結節內側處明顯,足趾、踝關節在被動背伸時疼痛和壓痛更明顯。

病因:現代醫學認為,當跖筋膜承受了超過其生理限度的作用力時,這種反覆長期的超負荷將誘發炎症,形成退變、纖維化,導致跖筋膜炎。久而久之,跖筋膜攣縮引起跟骨附著處持續性的牽拉損傷,韌帶和筋膜的纖維也就不斷地被撕裂,人體為加強此處的強度,就引起附著處鈣鹽沉積和骨化而形成骨刺。

治療:1、避免跑步及其它加重疼痛的活動;

2、冰敷:用毛巾包裹冰塊敷於足跟和足底,每天4次,1次15-20分鐘;

3、藥物治療:口服阿斯匹林或非甾體類消炎止痛藥,必要時局部注射類固醇類激素;

4、矯形器具:使用特殊足墊支持足中弓區域;

5、手術,對於保守治療半年以上無效的患者可考慮手術,以關節鏡微創治療為主。

二

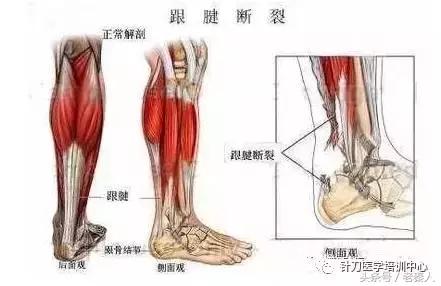

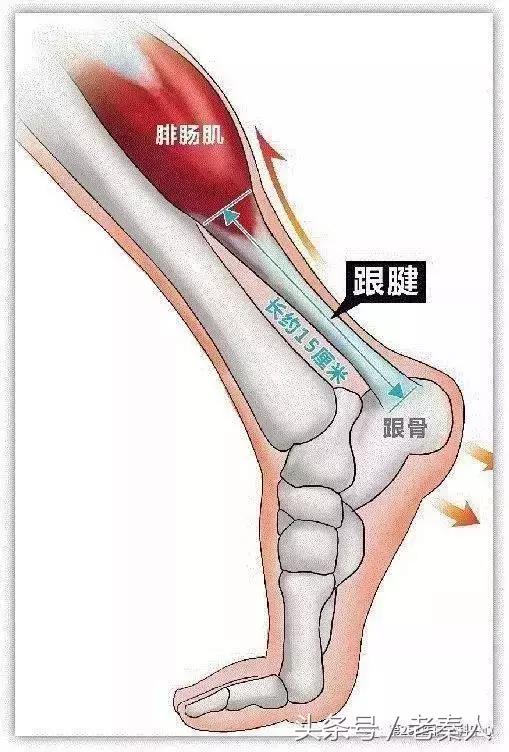

跟腱炎

跟腱標示圖

跟腱炎標示圖

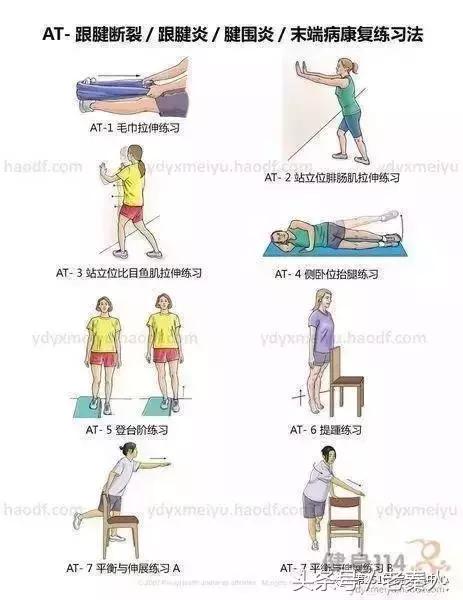

跟腱炎可導致跟腱斷裂,也可直接暴力致斷裂!

跟腱斷裂恢復期用的跟腱靴!

跟腱炎一般指跟腱急慢性勞損後形成的無菌性炎症。在運動過程中,小腿腓腸肌和跟腱承受了反覆過度牽張力導致的。另外,突然增加鍛煉的強度或頻率也常會引起跟腱炎。當跟腱在短時間內承受的壓力過大時,可能會發生勞損、細微挫傷或撕裂,進而出現無菌性炎症。扁平足人群增加了跟腱炎的風險!

癥狀:足跟部上方的、內部的疼痛、酸痛、壓痛、僵硬,活動後加劇。它可能發生在跟腱的任何一區域,痛感通常會在清晨或者劇烈運動後的休息期間發作。肌腱兩段受到擠壓時會有強烈疼痛或者壓痛。當病變惡化,肌腱會腫大,在病變區域出現結節。

治療:1、(1)運動前要熱身,運動要逐漸停止下來,運動後做適當的放鬆活動;(2)注意休息,避免負重,合理運動;(3)運動時穿合適的鞋子,選擇適合運動的頻率、運動的地面和運動的條件的鞋子;(4)經常牽拉和加強小腿肌肉訓練,在日常運動中逐漸增加登山、爬樓梯項目。如果需要,可逐漸增加速度和距離。

2、使用支撐墊。支撐墊可以抬高腳踝,以減少對跟腱的拉伸。還可在夜間睡眠時使用夾板,以保持跟腱固定。如果病情嚴重,建議穿步行靴或使用拐杖,以利跟腱修復。

3、手術治療。非手術治療(包括物理治療)能夠使跟腱炎在幾周時間內得到痊癒和自我修復。如治療沒有效果,需要做手術來切除跟腱周圍的炎症組織。

4、外用藥。選用消炎止痛的藥物外敷。禁用封閉治療!

跟腱炎和腱圍炎雖然大體位置相同,但疼痛的檢查方法可大不同!

按壓可判斷,你能做到嗎?

想判斷跟腱炎和腱圍炎,那就繼續看!

三

跟腱腱圍炎

活動後感到小腿發緊,疼痛,有時在起跳或落地、站立時小腿後側疼痛,重者在行走時就有小腿疼痛。沿跟腱周圍有壓痛,痛點不集中,可觸到硬結或條索狀肌束,此處多有明顯壓痛。晚期由於周圍組織增生粘連,可感到跟腱增粗,手感小腿三頭肌發僵、緊張。在急性炎症時,手握跟腱兩側,患者踝關節過度伸屈,可感到腱周圍有摩擦感,如同手中握雪一樣,此時並伴有疼痛。多因勞損,少數因急性傷後形成!

預防及治療:運動前熱身,避免長時間行走及劇烈運動,運動後要手法放鬆。熱水泡腳,活血止痛,必要時可封閉治療!

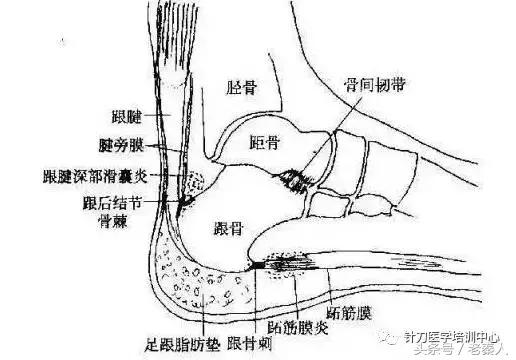

滑囊炎與跟腱末端病怎麼區分呢?

看清跟部滑囊的位置了嗎,它發病時會讓人煩惱不堪。

四

跟骨滑囊炎

足跟部共有三個滑囊:一個位於皮膚與跟腱之間,叫跟腱後滑囊;一個位於跟腱與跟骨後上角之間,稱跟骨後滑囊;另外一個位於跟骨結節下方,叫跟下滑囊。有的是單個,有的是多個滑囊。滑囊炎都與直接壓迫、摩擦有關。

病因:1、骨結構異常突出的部位,由於長期、持續、反覆、集中和力量稍大的摩擦和壓迫是產生滑囊炎的主要原因。長期穿尖而窄的皮鞋易引起跟骨滑囊炎;

2、滑囊在慢性損傷的基礎上,也可因一次較大傷力而炎症加劇、滑膜小血管破裂,滑液呈血性。

癥狀:早期在足跟的後上方只見到一個小的輕度變硬有壓痛的紅斑,病人常在此處貼上膠布以減輕鞋的壓迫。當發炎的滑囊增大時,在跟腱上就出現一個疼痛的紅色腫塊。紅腫熱痛癥狀明顯。根據病人所穿鞋型,有時腫脹擴展到跟腱的兩側。慢性病例的滑囊形成永久性纖維化。

治療:關鍵在於養,外用藥物止痛,熱水泡腳,避免穿高跟鞋和硬鞋,適當運動,必要時關節鏡微創手術!

滑囊炎可以由損傷引起,部分是直接暴力損傷,有些是關節屈、伸外展、外旋等動作過度,經反覆長期、持續的摩擦和壓迫,使滑囊勞損導致炎症,滑囊可由磨損而增厚。

跟腱末端病,滑囊炎,Haglund病你能分清嗎?仔細閱讀,細細分辨,會有答案的!

五

Haglund病和跟腱末端病

正點陣圖

實體的末端病疼痛位置

Haglund畸形X線表現

Haglund畸形核磁表現

跟腱末端病壓痛區

Haglund畸形最早由瑞典骨科醫生PatrickHaglund於1928年提出,認為異常的跟骨後上突與跟腱下滑囊和跟腱組織機械性撞擊引起的後足疼痛。該畸形常會伴有跟腱下滑囊炎、跟腱淺層滑囊炎、跟腱炎和跟腱腱圍炎等跟腱末端病的病理變化。

末端病常因劇烈運動反覆牽拉韌帶止點引起,早期不伴骨質異常及畸形!開始在活動多後感到疼痛,以後可轉為持續性疼痛。檢查可見跟腱止點部外觀正常或增大,局部壓痛。讓病人單足提踵困難或引發疼痛。X線表現:側位X線可見跟腱附著部可見骨質增生。

癥狀:是足跟部的疼痛,休息後減輕,活動後加重。查體時會發現跟腱兩側壓痛和腫脹,跟腱止點處深壓痛,足背屈時出現疼痛。表現為跟骨後上結節增生肥大。影響穿鞋,或穿窄小或硬幫的鞋後,突出部皮膚和鞋幫摩擦產生炎症,引起疼痛。

保守治療包括更換舒適的鞋襪,抬高患肢,注意休息,理療和按摩,使用支具,外用敷藥和使用非甾類藥物抗炎鎮痛,必要時可以進行封閉治療。

對於經保守治療效果不佳的患者,則可以採用關節鏡下微創清理術。手術僅需跟腱旁2個7mm的切口就可以完成,術中用刨削刀清除跟骨後滑囊和炎性組織,用磨鑽切除跟骨後上方骨贅。術後患者佩戴3-4周支具,按照康復計劃訓練10周左右就可以恢復。

六

跟骨高壓症

跟骨高壓症疼痛區標示圖

跟骨鑽孔減壓術

外側標示區

在跟骨的內側、外側、跖側均有壓痛和叩擊痛。早期跟骨X線片多無異常,病程長者可有脫鈣徵象。化驗結果正常。一般的非手術療法效果不佳,且有時可使跟骨疼痛加重。

診斷標準:1、跟骨以晨間下地負重時最明顯,並有明顯的靜息痛或靜息時跟骨酸脹感;2、跟骨壓痛廣泛,無固定壓痛點;3、發病早期患肢抬高休息可使跟痛減輕或消失;4、患者多為中老年人。

跟骨高壓症的治療,早期抬高下肢休息,1~2周後癥狀可緩解或消失,亦可採用物理療法。經非手術療法無效者,宜行手術治療,其目的是降低跟骨內壓力。鑽孔減壓術為常用方法!

七

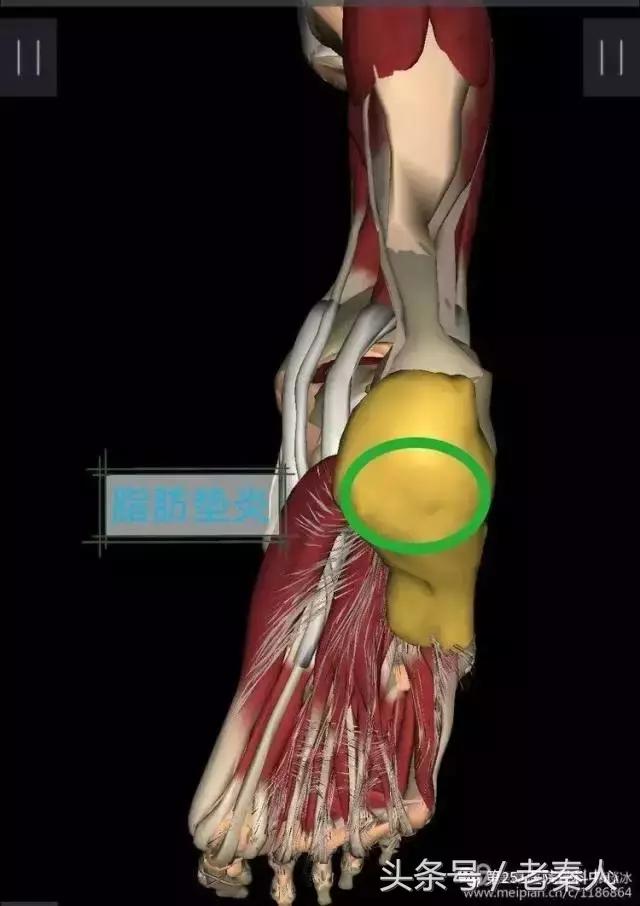

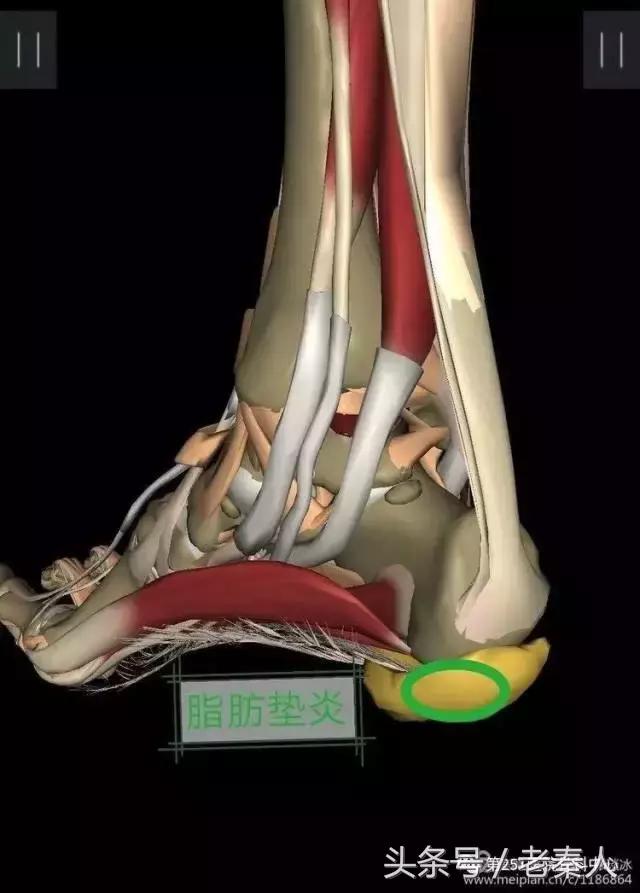

跟下脂肪墊炎

跟下脂肪墊正點陣圖

側點陣圖

繪圖說明

(2)區標示點為脂肪墊炎痛區,那麼(3)區是什麼?

跟墊是跟骨下方由纖維組織為間隔,以脂肪組織及彈力纖維形成的彈性襯墊;青年時期,跟墊彈力強,可以吸收振蕩。老年時,跟墊彈力下降,跟骨在無襯墊的情況下承擔體重,嚴重時可形成瘢痕及鈣質沉積,引起足跟痛。

本病為後跟痛,與走路多、負重、體質下降、近期體重明顯增加、鞋底薄有關。壓痛點在足跟正中點靠後一些,特點是坐一會突然站起時或睡醒覺後起床時著地疼痛明顯,活動後會明顯減輕,原因是炎症刺激的疼痛隨著足跟與地面的擠壓使血流增快,炎性物質被部分帶走,疼痛緩解。休息時炎性物質又再產生及積存在此,故再次著地還會疼痛。部位在跟下脂肪墊,性質為無菌性炎症。

治療與預防:少負重走路,減肥,增強體質,穿厚底鞋等。熱敷,理療,封閉,局部用藥。

八

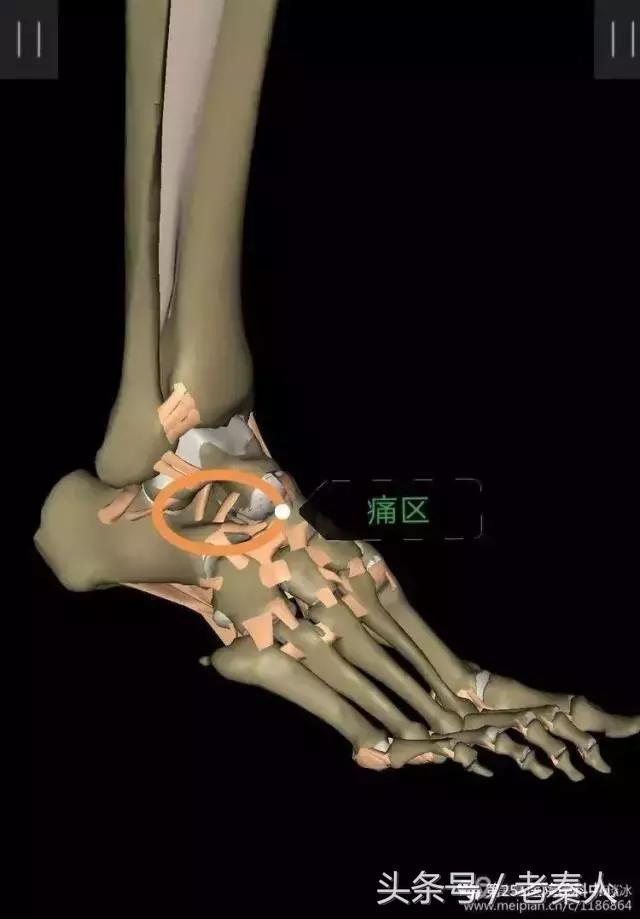

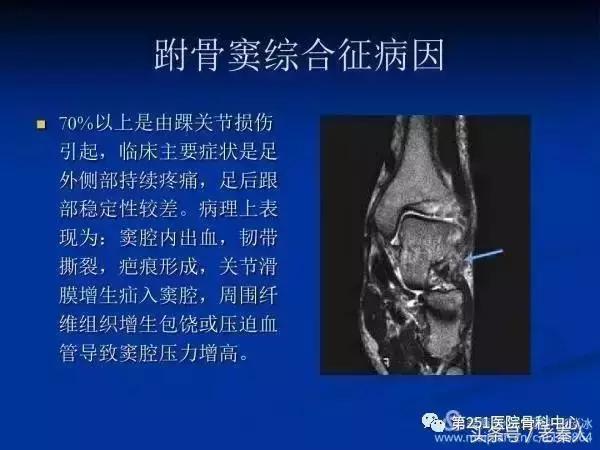

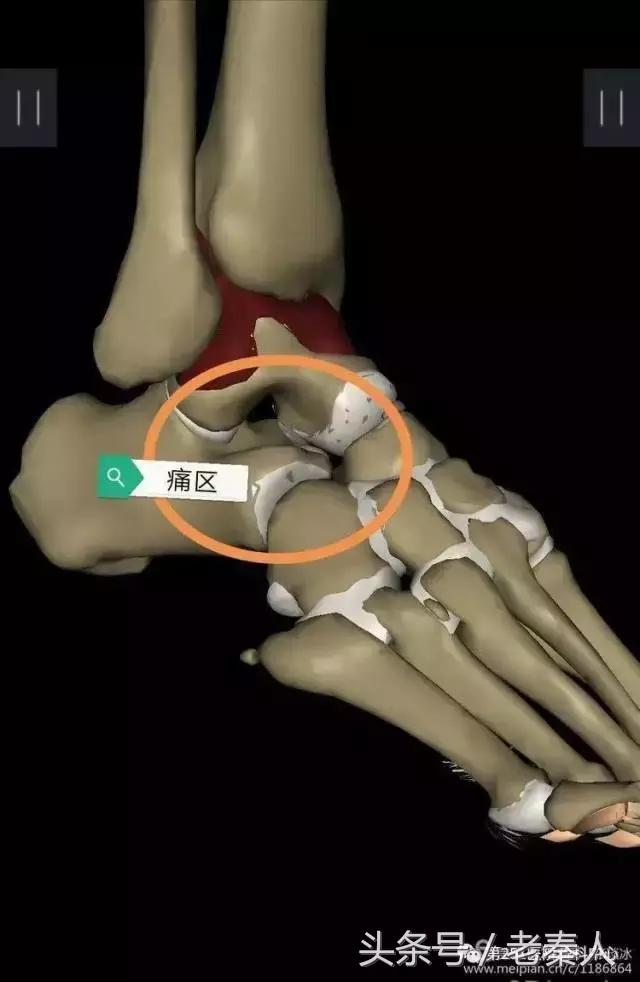

跗骨竇綜合征

附骨竇區

實體標示區

病因,千萬注意啦!

跗骨竇綜合征關節鏡手術入路!

跗骨竇綜合征指踝扭傷後跗骨竇的持續性疼痛,發病機制不清,可能與距跟骨間韌帶或踝下十字韌帶主幹的部分斷裂相關。典型表現是踝外側和跗骨竇部有慢性疼痛。

診斷:1、癥狀:跗骨竇區疼痛,足旋後或內收時加重。行走時局部疼痛,有恐懼感,尤其在不平的路面。大部分患者伴有打軟癥狀,但無機械性不穩;2、查體:(1)壓痛跗骨竇區有銳性壓痛;(2)踝被動內翻痛:踝關節做被動內翻或旋後檢查時,跗骨竇部疼痛;(3)抽屜試驗和內翻試驗:無踝關節不穩定,距下關節可陽性。診斷性封閉:跗骨竇局部注射2%利多卡因2ml,如果疼痛消失,可確診。

治療:局部封閉治療,如果局部封閉治療無效,需要手術治療。一般來說,局部封閉對疼痛可能有效,但對行走時的恐懼感無效。手術治療包括局部清理和伴發損傷的治療,對於跗骨竇局部的滑膜炎、疤痕組織在關節鏡下徹底清理可以緩解局部疼痛,對於有行走恐懼感的病例,往往存在伴發踝關節外側副韌帶的陳舊性損傷,需要同時進行踝關節穩定性重建。對於伴發距下關節晚期關節炎的病例或已出現局部畸形的病例,可以採用跗骨竇融合固定術,固定跗骨竇局部關節,從而達到消除疼痛的目的。

九

距下關節炎和跟骨及周圍腫瘤

距下關節炎疼痛區

跟腱腫瘤

跟腱黃瘤

距下關節炎指與距骨構成的關節內病變,多由外傷引起,關節面匹配關係紊亂引起關節磨損加重,導致關節炎癥狀出現。主要表現為關節部位的疼痛,活動及勞動能力嚴重受到影響。以負重時明顯,休息時減輕,後期關節骨質硬化,關節間隙變窄,骨贅形成。以跟骨骨折引起常見。大部分病人最終需關節融合。

跟骨腫瘤十分少見,大部分可通過X線及核磁檢查發現,治療方法為骨腫瘤的治療方案。跟腱黃瘤本身不引起疼痛,但影響穿鞋,易導致受壓引起疼痛。多見於青壯年,女性多於男性,可有家族史,多有家族性高脂蛋白血症病史,其脂質和脂蛋白代謝異常多因先天性家族性缺陷所致。治療可手術完全切除腫瘤,行跟腱重建!

十

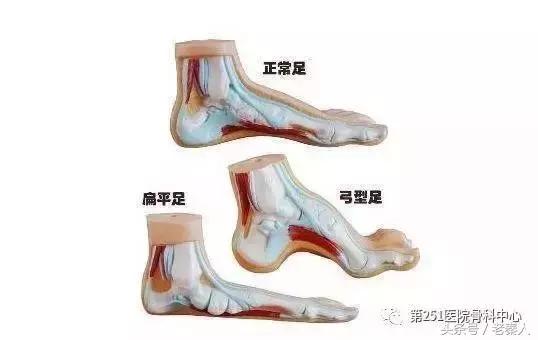

平足症

足弓展示圖

扁平足實體圖

足部外翻

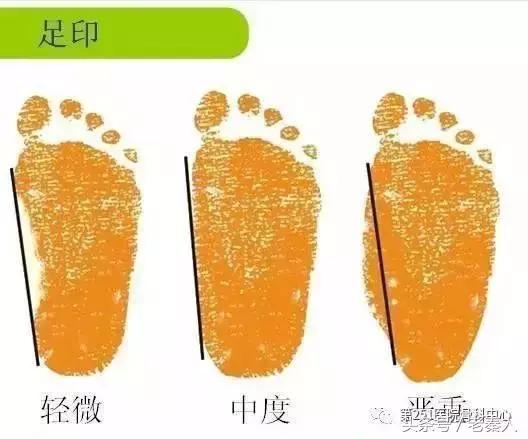

足印顯示扁平足的嚴重程度!

平足症是指足內側縱弓平坦,負重力線不正常,出現疲乏或疼痛癥狀的足扁平畸形。先天性或姿態性導致足弓低平,足部軟組織鬆弛,跟骨外翻。

早期癥狀為踝關節前內側疼痛,長時站立或步行加重,休息減輕,疼痛關節外面腫脹,以足舟骨結節處為甚步履艱難,雙足跟腱呈八字形。

病因:後天性:(1)雙足長期負重站立,體重增加,長途跋涉過度疲勞,維持足弓肌肉、韌帶、關節囊及腱膜等軟組織逐漸衰弱,足弓逐漸低平;(2)長期有病卧床,缺乏鍛煉,肌萎縮,張力減弱,負重時足弓下陷;(3)穿鞋不當,鞋跟過高,長期體重前移,跟骨向前下傾斜,足縱弓遭到破壞;(4)足部骨病如類風濕性關節炎,骨關節結核等;(5)脊髓灰質炎後遺平足症。

先天性:(1)足副舟骨、足舟骨結節過大,脛後肌附著處軟弱;(2)第2骨較短,其他跖骨承受重力過多,促使足弓扁平;(3)足跗骨間軟骨性或纖維性聯合,常見有跟距、跟骨及跗骨間等聯合均可導致平足症。

治療以矯形鞋、足弓墊為主,必要時行跟骨截骨!

十一

其他疾病導致的足跟痛

足跟以外的疾患引起跟痛症者,有類風濕性脊椎炎,壓迫骶神經根的腰椎間盤突出,發生在小腿的脛神經擠壓等。臨床治療以治療原發病為主。青少年的骨突炎是引起青少年足跟痛的原因之一。

足部疼痛鍛煉方法圖解!

伸展小腿肌肉

伸展足底筋膜

拉伸大腳趾

牽拉足弓

幾種足跟痛的治療方法

(1)熱敷:熱水浴足是一種簡單且易行的方法,它可以改善局部血液循環,消除無菌性炎症反應,減輕足部的疼痛;

(2)足部加墊:可以採取的方法有①開窗法:即在較厚的(海綿或氈子塑料泡沫均可)鞋墊與跟骨痛相應部位剪成空洞,大小隨疼痛範圍而定。②墊高法:在足下痛點相應部位用綿花或舊布、毛巾等墊高鞋墊5~10mm,對跟下滑囊炎有持續擠壓按摩作用,促使局部炎症擴散;

(3)研磨法:腳踩圓球形(玻璃或鋼鐵,木材,膠制均可)直徑2~3cm。踩在跟痛點(脫鞋踩)流動研磨,每天2次,每次10min。

(4)滾動法:將圓木棒或鐵棒踏在腳跟下,在地上前後流動,可以按摩全足部軟組織,對腱膜炎、跟下囊炎和脂肪墊炎都很有效。每日1~2次,每次10min;

(5)跖筋膜炎:可試穿足內翻鞋,內側足弓墊起,或足跟下墊一中間挖空的海綿墊圈,必要時可用非阿片類藥物止痛。若疼痛持續或嚴重可考慮局麻藥如激素局部注射,如果注射部位準確療效較好;

(6)跟下脂肪墊功能缺損:解熱鎮痛葯,必要時可用長效局麻藥阻滯;

(7)踝管綜合征:解熱鎮痛葯,必要時可用長效局麻藥和激素踝管內注射,也可採用經皮電刺激止痛。個別病例可採用手術松解術;

(8)跟部滑囊炎:可選用手術治療、解熱鎮痛葯和局麻藥加激素注射。