本文涉及王居易老師的經絡氣化理論、脾胃病常用穴和足三里準確取穴法,供大家參考。

病案

李某,女,30歲,2009年6月16日初診。

主訴:腹脹、便溏1年。

症候:手足涼,畏寒,偏頭痛,口苦,起急,經前精神不好,白帶多,易倦,脈滑弦沉,舌胖苔白,根部有剝脫。

經絡診察:手足太陰經異常。

辨經:病在太陰經。

選經:太陰經、任脈。脾虛肝乘。

選穴:太白、太淵、氣海(TDP理療)。

療效:治療1次以後便溏有好轉,但若飲食不潔會偶發作。再鞏固療效3個療程,便溏基本緩解。

醫案解讀

本案經絡診察發現太陰經異常。太陰經為三陰之表,主開,可緩慢地灌滲營養物於全身,亦接收、排除代謝物,能化濕。若太陰經異常,太陰運化、行氣化濕功能受阻,或手太陰經宣發肅降功能失常,不能宣發脾氣,脾氣不升、肺氣不降,營養物質不能正常運行,則會有一系列的太陰經虛的現象。如腹脹、便溏、易倦、手足涼等。由於患者亦有偏頭痛與口苦,診為脾虛肝乘。患病日久,屬虛象,則取太淵、太白、氣海。

太淵為手太陰經之原穴,進針要緩慢、探索地鑽進去,能溫陽益肺氣、調氣利水。太白為足太陰經的原穴,脾經的輸穴、土穴,為本經的本穴,在第1蹠骨頭後緣,赤白肉際之間,是一個非常小的縫隙,能溫補脾氣。兩穴相配有較強的溫陽益氣的作用,補益肺脾。太陰經氣機失調,肺氣不降,脾氣不升時可考慮用。這組對穴不僅可治療消化系統的病,還可治療所有太陰經虛象的病,如能治久咳、身腫、尿頻、尿少。

患者氣虛,取氣海補氣。用太淵、太白為主穴治療4次,便溏已明顯好轉。

患者的腹瀉由於飲食習慣不良,時好時壞,但仍逐漸恢復。在鞏固治療過程中,隨症候的變化取以下穴組:

一是太淵、太白:脾虛,慢性脾胃病。溫陽益氣、益肺健脾化濕。

二是三個里(手足三里、建裡):溫健脾胃。慢性便溏屬虛性者,取本組腧穴。

三是手足三里加中脘:中脘為胃的募穴,調理本腑,排除胃的代謝物、廢物,偏瀉胃;建裡偏補。

四是手足三里加天樞、肓俞:腹部腧穴的選擇性弱於四肢的腧穴。天樞可調理足陽明胃經的氣血,有轉輸的功能。肓俞為足少陰腎經穴,與天樞在同一個水平線,可調理腎經的氣血。

五是脾俞、胃俞:因給患者當日灸太陽經的腧穴治療後背酸痛(膏肓、天宗),針此兩穴較方便,亦能溫陽行陽。

足三里的取穴方法

針灸教材書描述足三里的取穴法為“犢鼻下三寸(用患者的食、中、無名、小指四指量),離脛骨外緣一橫指處”。但在此針刺不僅針感不理想而且療效不明顯或無效。筆者認為,經脈腧穴須切循而得之,不可死板地度量而得之。

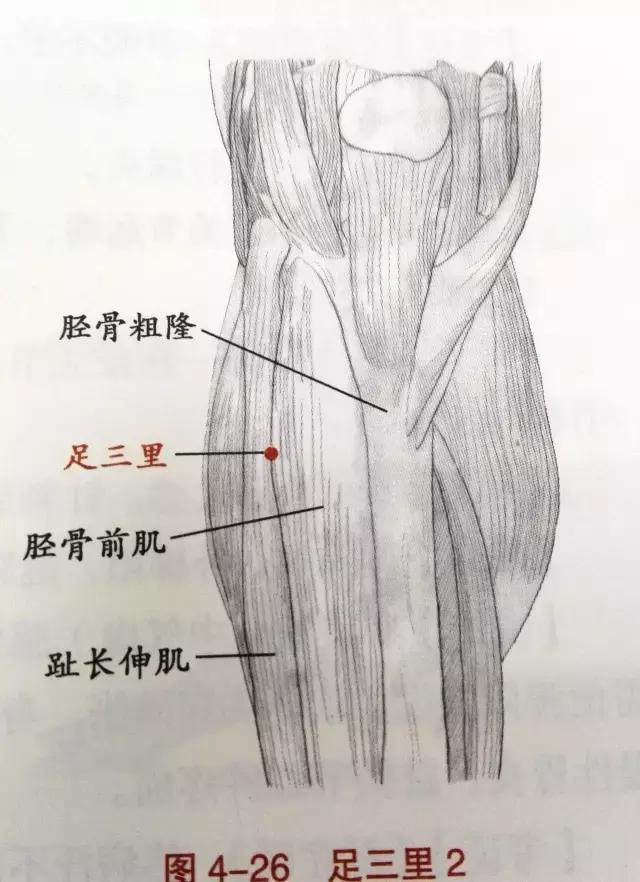

《針灸聚英》曰:“三里,膝下三寸,胻骨外廉大筋內宛宛中,兩筋肉分間,舉足取之,極重按之,則跗上動脈止矣。”受此經典論點的啟發,筆者在臨床反複試驗後發現足三里應在脛骨粗隆下緣外側,在脛骨前肌與趾長伸肌之間取之。

足三里離脛骨外緣的距離,在教材書裡都寫成與食指同寬,但這樣取穴並不確切,根據脛骨前肌的寬窄,每人不同;一般走路多者或小腿短粗者較寬,走路少者或小腿細長者則較窄。按此針刺,能感覺針感往下循經直到外踝關節,在臨床治療中針感常傳至足背或足大趾尖部。

圖片摘自剛出版的《經絡醫學概論》

足三里是個“大穴”,能治療很多種疾病,尤其是消化系統疾病,包括虛證、實證,慢性病、急性病,如果取穴不准,將會明顯地影響針感和療效!