沒想到吧,日本拯救了美國時尚

日本文化,可能是世界上最注重穿著打扮的文化,這個星球上對雄性時尚購物者最友好的地方,也是這裡。

大城市都配備專屬的男裝百貨,人氣潮流區裡整條街都由男裝店組成,國內機場也把最後一秒的購物機會留給商務男,而不是用化妝品專櫃來圈錢 …… 每次來東京大采購時都會感嘆:日本男人也太幸福了吧。

整個日本都彌漫著 " 男人也必須好好打扮 " 的氣息,用心生活的底氣比公認的英國紳士或者義大利花蝴蝶們還要有感染力。另一方面,由於發達的紡織工業和對成熟風格的借鑑,無論是日產的西裝還是牛仔褲,都青出於藍,甚至超過市場原本追求的標准。

不誇張地說,只要到了日本,或多或少會受到關於穿衣風格的啟迪。日本男裝是不是一個被神話的概念?稱為男裝天堂的日本到底厲害在哪裡?

—

沒想到吧,日本拯救了美國時尚

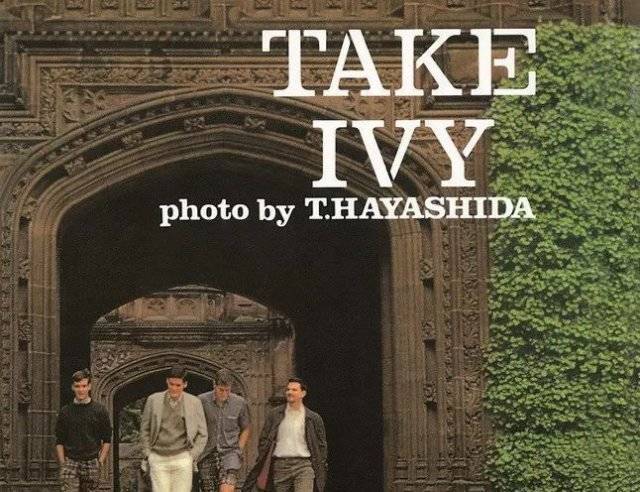

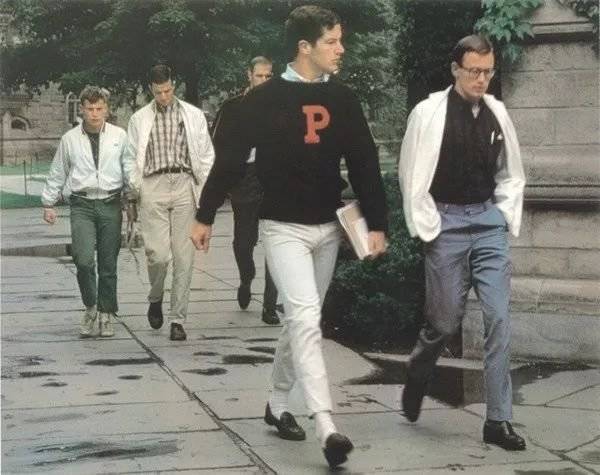

攝影師林田昭慶在美國常春藤院校拍攝的影集《Take Ivy》在 1965 年出版後,立刻在日本年輕人中引起了轟動效應,也在日本開啟了現象級的 " 常青藤風格 "(Ivy Style):西裝外套、牛津襯衫、領帶、斜紋布褲、皮鞋等組成的造型,也稱 " 預科生 " 或者 " 學院風 "。

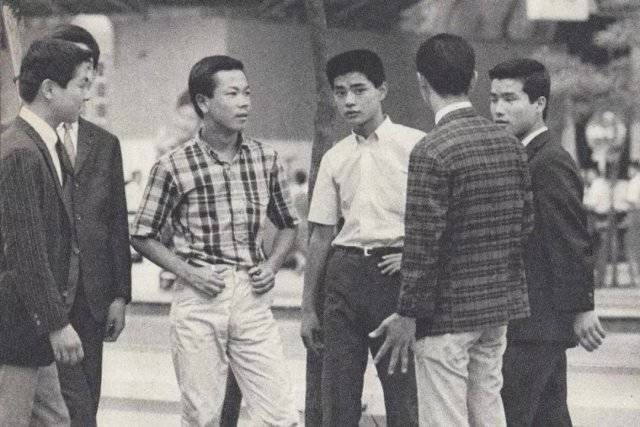

■婦人畫報社出版的《Take Ivy》影集

" 美式復古學院風 " 成為風靡日本的獨特審美體系的代表,日本的剪裁領域開始變得截然不同。受到早期追捧 Ivy League 風格的亞文化青年群體 "みゆき(miyuki)族 "(因為常聚集在在銀座的みゆき大道而得名),以及《Take Ivy》作者石津謙介創立的 VAN 等服裝品牌的推波助瀾," 常青藤風格 " 逐漸成為了當地年輕、有錢時髦人的標配。

■ 60 年代的銀座街頭

時至今日," 學院風 " 仍然是日本男士服裝剪裁的主要風格之一,也幫助日本男裝剪裁的聲譽在世界范圍內崛起。

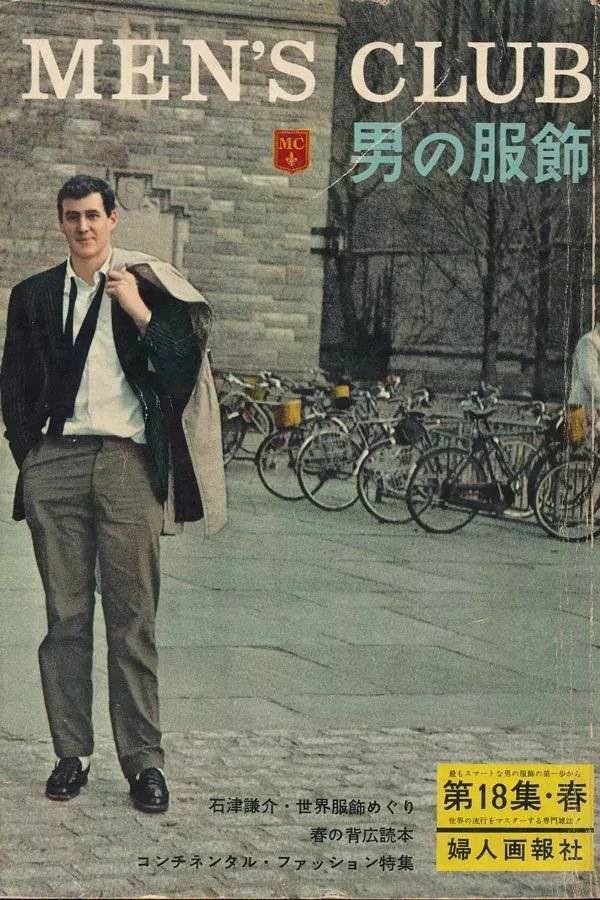

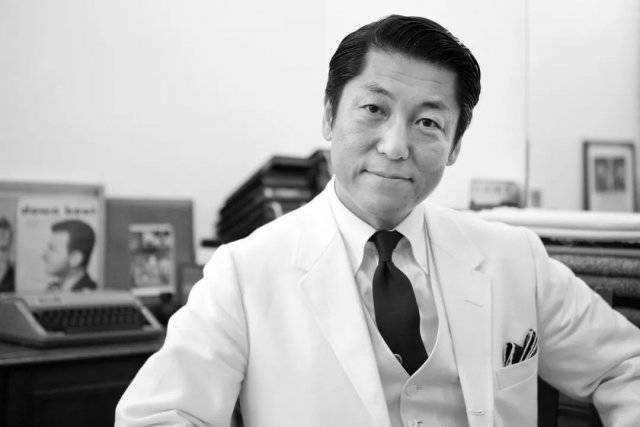

在 60 年代改版的男性時尚及生活方式雜志《Men ’ s Club》中,石津謙介也通過一系列專題確立了日本 " 學院風 " 的各項嚴苛標准:比如領帶應該是正好 7 釐米寬,西裝外套的口袋絕不能斜著等等——嗯,這很日本。

經過日本本土化了的美式經典學院風也被稱為 "Ametora":一個來自 "America" 與 "traditional" 的拼接詞。Ametora 在日本大受歡迎,但當《Take Ivy》的作者們再度前往美國校園尋找那些穿戴三粒扣西裝外套、寬幅條紋領帶、布洛克鞋上學的年輕人時,卻發現他們換上了短褲和夾腳拖鞋。

於是,神奇的一幕出現了:美國人輸出 " 學院風 " 被日本人按照嚴格標準保存了下來,又在多年後重新輸回了美國本土,成為新一代歐美年輕人的時髦風格。日本觀察員、時裝作者 W. David Marx 在著作副標題裡恰如其分地寫到—— " 日本拯救了美國時尚 "。

—

做西裝,要學就學最好的

從日本明治維新運動的後期開始,剪裁一直都是日本服裝設計的基礎,一直延續到現代日本服裝設計中。到了 1930 年代,受英國傳統文化影響的大都市日本男開始穿起西裝,一套量身定做的西裝也成為身份標識。

說到 " 西裝 " 概念,作為無數頂級男裝標簽的義大利是繞不開的一面旗幟," 意式西裝剪裁 " 同樣也是日本男裝定製所擅長的領域。八十年代開始,夾雜著少許英國元素的美國時裝風格依舊是日本男裝剪裁領域內的主要影響者,但隨著 Armani 和 Ermenegildo Zegna 等義大利品牌在這一時間段的上位,日本男裝的風格變得越發精緻復雜起來。

許多日本的男裝設計師,也在這一時期去了義大利學習,並把意式標準的制衣技藝帶了回來。東京和大阪開始出現類似歐洲的高級西裝定製店:山本祐平創立的 Tailor Caid 和有田一成回國後開設的 Tailor & Cutter 主打英式西裝,而上木規至的 Sartoria Ciccio、佐藤英明的 Pecora Ginza 以及福島乘一在 50 年代創始的 Ring Jacket,都透漏著那不勒斯著名定製工藝的風格氣質。

■福島乘一(左)

■山本祐平

■上木規至(右)

從 Ring Jacket 的設計語匯中就可以看出,這些年裡日本西裝風格經歷的多元融合:從創始人崇尚的 Ivy Style 開始,以義大利南部修身輕盈的剪裁風格為基石,最後是日本服飾特有的配色。

擅長學習的日本人也非常樂意前往技藝的誕生地去感受最純正的技巧,因此盡管西裝並非日本文化的產物,但日本得以將自身對剪裁的理解融入其中。

如今,那些頂尖的日本西裝 " 裁縫 " 早就翻篇了復製品時代,讓 " 日本定製西裝 " 的概念名揚四海。它們並不是這些風格的原創者,但卻證明了能將這些風格完成得最出色的,只有自己。

—

平凡如牛仔褲,也講究 " 工藝崇拜 "

不止名貴西服講工藝,經過現代教育的普及,時裝顧客看待一項產品的方法也被改變了。它不再僅僅關於某個設計師或某個品牌,如何製造的、是誰製造的以及製造方式才是要義。可以說,在過去 20 年來,日本培養出了一批 " 工藝崇拜 " 的顧客。

這也是為什麼日本品牌通常也是質量工藝的保證,讓我們可以認准風格就放心地劃卡——同樣成為了歐美品牌的日本支線特別值得買的原因。

而除了襯衫西裝,男人的衣櫃裡擁有最多以及最常穿的還有什麼?大多數人的答案想必是牛仔褲。不過能買到最好牛仔服牛仔褲的地方,不是它的發源地美國,而是日本。

確切的說,是大阪。

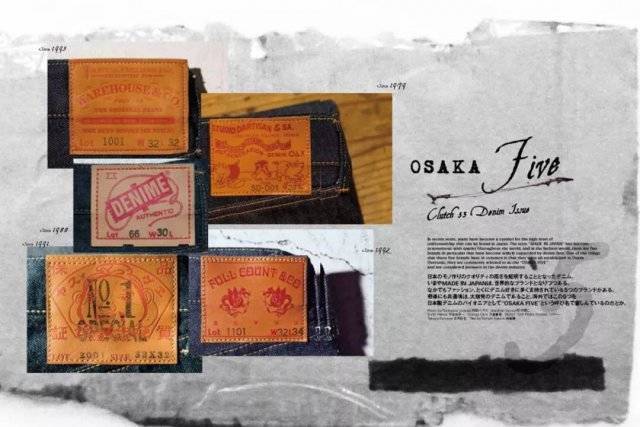

你可能聽過丹寧品牌的 " 大阪五巨頭 ":Evisu、Studio d ’ Artisan、Denime、Full Count、Warehouse & Co。對古老織作技藝的執著,對丹寧布工藝的追求,讓日本牛仔褲不再是普通的大眾商品。

於是,牛仔褲這種日常到不行的事物,還是舶來品,在日本卻硬生生地發展成了一門 " 養牛 " 教派。

日本的丹寧文化,也經歷了從被輸出到反輸出的刺激過程,不久前就連美國 " 牛仔之父 "Levi ’ s,也因為這股潮流開設了一條新的復古支線——能把一樣東西做到極致,世界就會為你停留。

—

自從上個世紀叛逆小青年群體出現以來,日本男人們就開始追逐歐美潮流的腳步了:從六十年代 Ivy Style 興起開始,嬉皮士、硬核丹寧、迷幻搖滾、戶外機能、朋克、美式復古和現代街頭 …… 這些元素都被日本男人們吸入,呈現在日常穿著中。

但過去 20 年裡,日本時裝界不僅僅只執著於重現這些風格,而是通過內化和改造來呈現出擁有世界水準的原生風格。

對創意的包容,是日本時尚產業的吸引力。沒有常春藤聯盟的日本青年們可以穿 Ivy Style,沒有嗑過藥的小年輕也可以穿迷幻搖滾造型。丟掉了傳統限制,日本設計師也就以自己的目光發現這些風格的全新一面,屬於日本設計師的創造力也就由此而生。如今的壯大完全得益於沒有限制的風格混搭和累加:比如街頭滑板少年穿的是高檔面料,而搖滾青年就穿更浪漫的南意剪裁。

所以,無論是工作服、牛仔褲還是運動裝備,日本品牌都能利用傳統和自由,來創造真正的 " 厲害東西 "。