過去幾年,中國幾乎每天都有一家新的博物館開館,博物館未成年參觀人數持續上漲。就在兩年前,公共教育成為中國博物館評級的核心指標。

這些動向共同指向了一個趨勢:

在供給方——博物館和需求方——家長的共同努力下,博物館日漸成為一種重要的社會教育空間。

對中國而言,博物館並不是新事物,但是博物館的發展速度和對公共教育的重視卻是新動向;家長並非第一次聽說博物館,但是帶孩子去博物館學習的需求卻是新動向。這個過程催生出兩個問題:

第一個問題是針對博物館的:為了滿足兒童和家庭的學習需求,博物館可以做哪些事情?

第二個是針對家長的:家長該怎麼利用博物館的教育資源?

第一個問題涉及博物館行業的創新,包括展覽模式的創新和教育人員觀念的更新。我國的博物館領域已經意識到這個問題,並且開始了思考和改變,只不過,好的展覽策劃和專業教育人員的培養尚需一些時間。

第二個問題涉及每個家長觀念的更新,它會直接影響孩子的學習效果,如何最大化地利用博物館的教育資源是每個家長的必修課,只有家長把這個觀念更新了,參觀博物館對孩子來說才有了意義。

先問:為什麼帶孩子去博物館

對於家長來說,帶孩子參觀博物館之前要首先清楚的一個重要問題是:為什麼要帶孩子去博物館?

2015年的一個家長調研結果顯示,多數家長帶孩子去博物館的目的是“開拓視野、激發興趣,培養孩子逛博物館的習慣”。這裡面有一個很奇怪的目的就是“培養逛博物館的習慣”。

為什麼家長想要培養孩子“逛”博物館的習慣?這個習慣對孩子有什麼好處?是不是因為“逛”博物館比“逛”商場顯得更有文化?為什麼大多數家長沒有意識到孩子在博物館中是可以進行深度學習的?

造成這種現象的原因可能有兩個方面,一方面是現在的博物館還不能提供能夠讓兒童進行深度學習的條件,另一方面是家長還沒有理解帶孩子到博物館的真正意義和收獲。

針對後者,這篇寫給家長的八大攻略或許可以幫助家長理解為什麼要帶孩子去博物館,去博物館到底要去干什麼,以及怎樣才能將博物館的教育資源最大化地應用於孩子的深度學習中。

1、以孩子的興趣為主導

這個攻略適用於家長選擇帶孩子去一個博物館之前,也同樣適用於家長和孩子一起到了一個博物館之後。如果家長知道孩子對哪方面的東西感興趣,那就帶他去哪種類型的博物館,並不是把所有的博物館都逛一遍才能讓孩子愛上博物館。孩子愛上博物館源於那些他真正感興趣的東西,家長要做的是,幫助孩子學會利用博物館來學習他感興趣的東西。

選擇了一個孩子感興趣的博物館或展覽之後,在展區內更要跟隨孩子的興趣。博物館是一個自主學習的場所,一定要以興趣為主導。作為成人,我們也只能做到停下來看看自己感興趣的事物,更何況孩子?

興趣是學習的開始,沒有興趣,學習就不會真正發生。如果家長強迫孩子看一個東西,企圖激發他的興趣,當孩子不感興趣時,一定會敷衍家長,或者扭頭就走,那麼,博物館的體驗就被瞬間破壞了。

我在博物館經常會看到拽著孩子要講一講的家長,那些時刻,我也總能看到孩子心不在焉的眼神。如果是孩子不感興趣的話題,講解就是浪費時間,如果是孩子感興趣的話題,關於知識的講解有助於他了解一些信息,但對於孩子來說,真正的學習發生在思考的過程中,而不是被動接收信息的過程。

2、用你的好奇心影響孩子

家長千萬不要以為帶孩子去博物館就是為了讓他學習,跟自己沒什麼關系。如果博物館對家長沒有任何吸引力,家長只是充當了司機、保安或保姆的角色,那孩子怎麼能夠學會利用博物館進行深度學習?

目前,全國的博物館總量約4000家,幾乎每個城市都有博物館,如果家長不知道孩子會對什麼樣的場館感興趣,可以先問問自己對什麼感興趣。這個感興趣並不是指家長對孩子在某個博物館能學到很多東西的興趣,而是家長本人對哪個博物館或展覽的興趣。

想去某個博物館看什麼?學什麼?為什麼想去?只有家長找到自己內心深處的學習需求——也就是好奇心——才有可能影響孩子。當家長對某個博物館中的東西很著迷,知道很多,也想知道更多時,家長不斷通過提問來探究學習過程本身就會影響孩子。

3、要深度思考,不要走馬觀花

這一代家長中的大多數人在小的時候沒有參觀博物館的經歷,家長自己其實也沒搞明白去博物館到底要干什麼。之所以想著要帶孩子去,可能感覺博物館是個能學到東西的地方,但因為自己沒有經驗,所以往往並不知道怎樣的學習方式才是對孩子最有益的。

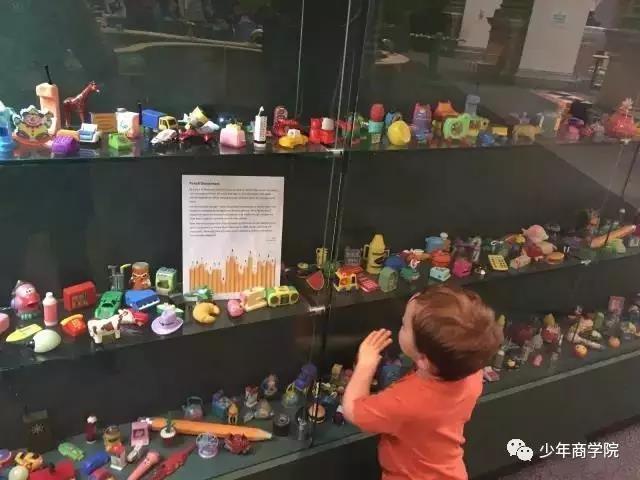

參觀博物館最忌諱的心態是要讓孩子把所有的東西都看到,所有的東西都玩到。這最多只能稱為“逛”博物館。在兒童博物館裡經常發生的一種情況是,孩子非常專注地玩某個展項,而家長覺得孩子應該把所有的展項都玩一遍才不吃虧。

家長的這種方式一方面嚴重破壞了孩子的專注力,另一方面也讓孩子無法對於自己真正感興趣的東西進行深度學習。走馬觀花地逛博物館對孩子沒有什麼意義,跟隨孩子的興趣,有選擇地對某些展覽進行深度學習和思考才是不虛此行。

切忌把博物館當成景點、商場、游樂場和主題公園,都看一遍、都體驗一遍、照一遍相,目的就達到了,也沒什麼意思了。

在兒童博物館裡,我經常聽到的另一種評論是,孩子都玩一遍了,也沒什麼可玩的了。“沒什麼可玩的”是成人的心態。

因為首先,孩子是在不斷重復的體驗和經歷中學習的,他們並不需要每天變換不同的東西來獲得刺激;其次,即使是相同的展項,孩子在不同年齡段來玩,鍛煉的能力也是不同的。

孩子沒完沒了地玩看起來非常簡單的展項,對於家長而言的確很難理解。事實上,這就是孩子的學習過程,孩子在專注於一個項目的時候是有深度思考的,而很多時候家長因為不理解所以反而扮演了破壞這種深度思考的角色。

思考對於深度學習來說非常重要,只有在這個過程中,孩子才能學到東西,孩子也才能養成深度思考的習慣。只是拍照留念,走馬觀花地“逛”博物館對孩子的學習沒有幫助,相反,還會使孩子的思維方式變得膚淺,流於表面。孩子不能探究到事物的本質,也就看不見身邊值得探究的事物,這會造成他們總想尋找新鮮事物的刺激。

真正的創新都是基於對事物的深度思考和探究的,如何與孩子一起探究博物館所收藏的人類歷史和文明寶藏,並在此基礎上學會創造,是每一次博物館之行的真正意義。

4、學會提問開放式問題

對每個家長來說,學會提問比什麼都重要。好的問題可以鼓勵孩子思考並且讓親子對話更加深入。這種好的問題,我稱之為開放式問題。只有一個正確答案的封閉式問題,對培養孩子深度思考的能力和開放性的思維沒有什麼幫助。由於家長大都接受的是應試教育,一直受到的是封閉式問題的訓練,所以在一開始往往很難理解什麼是開放式問題。

以下這些簡單而實用的開放式問題,可以幫助家長在任何時候使用。

當孩子十分關注某個事物時,家長可以問這三個問題:

你觀察到了什麼?

你對什麼感興趣?

你為什麼會對這個感興趣?

在博物館中,當孩子對一個展品感興趣時,家長也同樣可以用這三個問題來開啟一段非常有意思的對話。記住,對話的目的不是傳授給孩子什麼知識,而是調動孩子的大腦思考,鼓勵孩子用語言把所思所想表達出來。這種能力的鍛煉比記住某個展品的功能、年代要有價值。

當和孩子聊起一個他感興趣的話題時,家長可以問這三個問題:

你覺得你知道什麼?

你想知道什麼?

你學會了什麼?

比如,當孩子在自然博物館裡聊起恐龍時,家長用這三個問題不僅可以知道孩子已經了解的東西,同時還可以知道孩子更想了解的內容。只有這樣,家長才能有針對性地帶孩子到某個區域看他感興趣的東西。

作為和孩子共同探索的夥伴,家長要跟隨孩子的興趣和想法,逐漸在博物館裡找到與孩子興趣契合的內容。當從博物館出來後,家長還可以問問孩子覺得自己學到了什麼。我相信,孩子的回答會和家長想像或期待的有所不同,但通過孩子的回答,家長可以發現孩子真正關注的是什麼。家長不妨想一想,為什麼孩子關注的和家長關注的會不一樣,結合孩子的收獲,家長可以從哪裡調動更多的學習資源。

5、學會用問題回答孩子的提問

因為孩子始終對這個世界充滿好奇,所以他們經常會提出各種各樣的問題。孩子的問題也是我們發現他興趣的最好契機,當發現孩子的興趣之後,我們要做的不是立刻告訴問題的答案,而是藉此機會啟發他的思考。

所以,當孩子提出一個問題時,家長可以用這三個問題去回應:

你是怎麼想的?

你為什麼會這麼想?

你還有哪些疑惑?

當家長把這些問題拋回給孩子的時候,往往能得到驚喜。

有些問題其實家長也不知道答案,與其假裝知道,或著急忙慌地上網去查,不如藉此機會啟發孩子思考,了解孩子的思維模式。很多問題的答案其實並不重要,真正有意義的是孩子養成主動思考的習慣,找到自己的興趣。

6、重點是學習過程而非學習結果

兒童博物館教育所依據的學習理論認為:

學習是不斷重塑大腦的過程,而不僅僅是向大腦填充知識。

因為家長看不到也想像不到大腦中發生的變化,所以孩子在玩的過程中所學到的東西會超出家長的認知范圍。這也是為什麼在兒童博物館中我們一直關注“學習過程”而不是“學習結果”,因為得到結果非常容易,但這個結果所產生的過程更加重要,過程的不同會導致孩子思維方式的不同,進而未來的學習能力也會不一樣。

7、參加能引發孩子思考的活動

目前,博物館界都在積極開展公共教育活動,希望能與廣大家庭和兒童共享博物館的教育資源。

一方面,博物館開展公共教育活動的歷史還不長,在活動設計方面還存在很多不成熟的地方;另一方面,公共教育活動的數量已經達到相當的規模。所以,家長在帶孩子參加一個活動前,充分了解活動內容就非常重要且必要了。

首先,活動本身應該是孩子感興趣的,其次,參加活動的目的也不應是學會某個特定的知識點,或作出某個作品。知識點或作品只是孩子參加活動的副產品,真正有意義的部分在活動的過程中。

孩子在活動中是否有機會親自體驗?活動是否能引發孩子的好奇心和探索欲?老師能不能提出好的問題來調動孩子的思考?孩子在活動中有沒有自主選擇的機會?這些都是高質量游戲的標准,也是家長評判博物館教育活動時需要思考的問題。

帶孩子參加完一個活動,請不要光看孩子做出了什麼成果或什麼作品,而要試著問問孩子的感覺。他是不是很感興趣?他對某個東西或某件事情有沒有更深刻的理解,或想要了解的慾望?這些其實才是評價博物館教育活動效果的最基本指標。

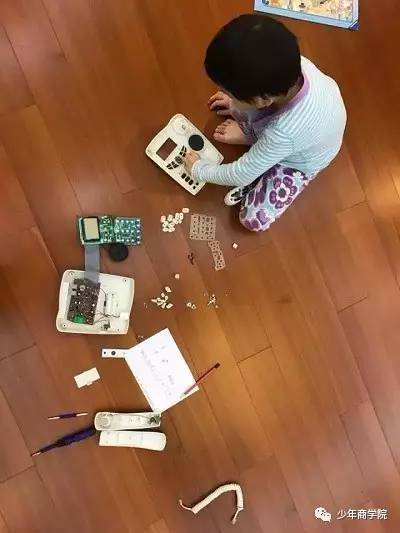

8、把博物館學習帶回家

事實上,任何地方都可以是博物館。家中、小區、公園……只要跟隨孩子的興趣,學習隨時隨地都可以發生。家長需要做的是,從孩子的視角重新觀察這個世界,不要用自己已有的認知限定孩子對世界的認識。

如果家長在博物館中發現了孩子感興趣的東西,同樣可以帶著孩子在生活中去尋找。比如孩子對昆蟲感興趣,就帶他去觀察蟲子,孩子對汽車感興趣,就帶他去研究汽車。家長思考的深度會影響孩子思考的深度,從一個興趣點延伸出的學習機會是無限的。

拿杯子來舉例,如果家長和孩子在博物館裡看到一個古人用過的杯子,不妨和孩子一起去研究不同時期杯子的材質、形狀、顏色、功能,以及現代杯子的種類,啟發孩子思考:

為什麼會採用某種特定的設計?不同材質的杯子可能的生產過程是什麼?聯想孩子平常用的杯子是什麼樣的?和古人的有什麼區別?為什麼會有這樣的演變?這個杯子背後有沒有一些故事?作為這個杯子的主人,他為什麼喜歡這個杯子?如果讓孩子設計一個杯子,會設計成什麼樣等等。

從一個杯子開始,家長可以和孩子討論非常多的話題。跟隨孩子的興趣去討論這些話題,其實是在進行藝術思維、系統思維、文化意識等等一系列內容的學習。

本文所寫的八大攻略,希望能對家長有所啟發。熟練運用這些攻略中的方法,可以幫助家長和孩子擁有難忘的博物館體驗。

請記住:博物館不是簡單用來“逛”的,只有具備一個深度思考的大腦和一雙發現精彩的眼睛,我們才能從博物館參觀中擁有最大的收獲。