“教室是一個國家或地區的學校乃至教育文化的縮略圖。”

無論在哪裡長大,我們中的絕大多數人都把自己成長期裡的大多數時光花在了教室,看著掛在牆上的畫和站在前面的老師,隨著我們的成長而不斷變化。這段經歷可能因我們彼此迥異的語言和習俗而不同,但英國的朱利安·傑爾曼的校園回憶卻顯得更加特別:他在成為一名職業攝影師後,利用課間,給各個教室裡的學生拍攝集體肖像。

這個“教室”系列攝影的第一站是在他的家鄉英國,當時他的女兒剛上學不久。一次偶然的校園攝影,讓他意識到:為什麼學校本身不能成為一種視覺藝術?

“我們在這裡花了我們生命中的大部分時間,但當我們去參觀藝術畫廊或博物館,卻很難找到學校的影子,”傑爾曼說,“攝影師在拍攝教室時,習慣把鏡頭對准磚牆或窗簾,卻從不認真研究這個空間,審視這個空間,審視在這個空間裡成長的孩子。”

因此,他抓起相機,開始雲游四海,鏡頭橫跨巴西、奈及利亞、葉門、俄羅斯、中國台灣、英國、美國和等國家或地區,提供了扇扇窗口,讓人得以深入觀察世界各地的學生面貌。

2004年出發,至今十餘年,傑爾曼已訪問了超過20個國家和地區的450多所學校。我們選取其中的18張與各位朋友分享。不同風格的教室裡,不同膚色孩子們不同的神情,能夠讓我們看到一幅幅文化圖景。

1、孟加拉國,傑索爾,十年級,英語課。

2、巴西,貝洛奧裡藏特,六年級,數學課。

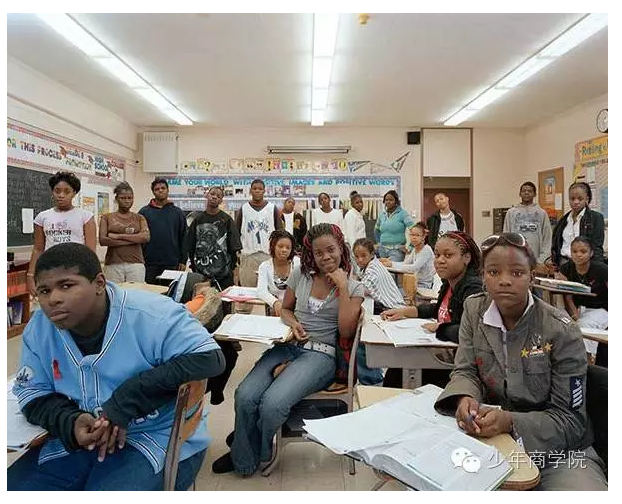

3、美國,聖路易斯,中學四年級和五年級,地理課。

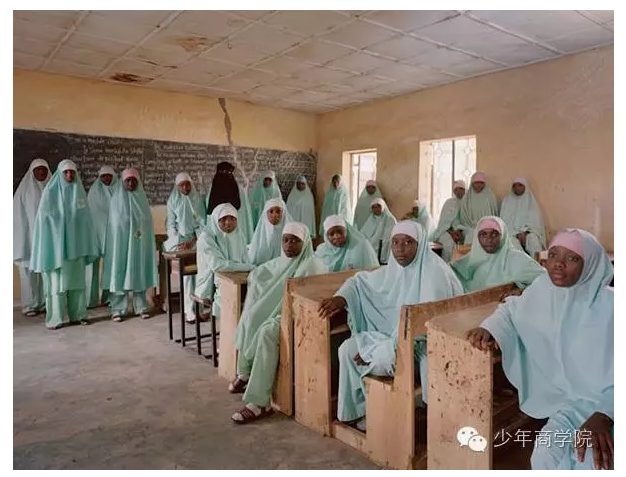

4、奈及利亞,卡諾,Ooron Dutse,高級伊斯蘭中學二年級,社會科學。

5、中國台灣,瑞芳鎮,幼稚園,藝術課。

6、俄羅斯,聖彼得堡,小學二年級,俄語課。

傑爾曼在其作品集寫道:“我從不跟學生說他們該如何看著鏡頭,但我會確保他們都清楚地意識到自己在照片中的位置。為了使前後的孩子都能被拍到,曝光時間往往要調至0.25秒或0.5秒,這樣就要求所有的孩子在快門聲響後還保持一定的耐心。”

“我等他們做准備,他們也等著我。這個過程本身就能形成一種氛圍,有時甚至很緊張,卻讓當下的每一個瞬間都顯得異常重要。”

7、日本東京,五年級,古典日語。

8、古巴,哈瓦那,小學二年級,數學課。

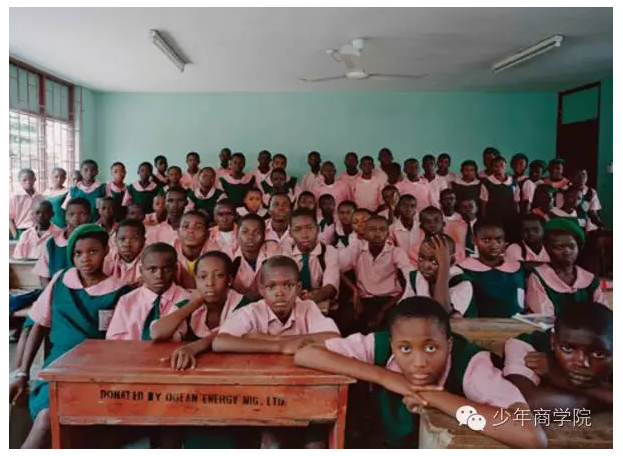

9、奈及利亞,拉各斯。七年級/初中一年級,數學課。

10、英格蘭,華盛頓,七年級(第一天),學校注冊。

11、荷蘭,喬文納爾蒙德,小學(primary year)五、六、七、八年級,歷史課。

12、卡達,八年級,英語課。

13、巴林島,薩爾,十一年級,伊斯蘭語。

14、秘魯,庫斯科,小學三年級,數學課。

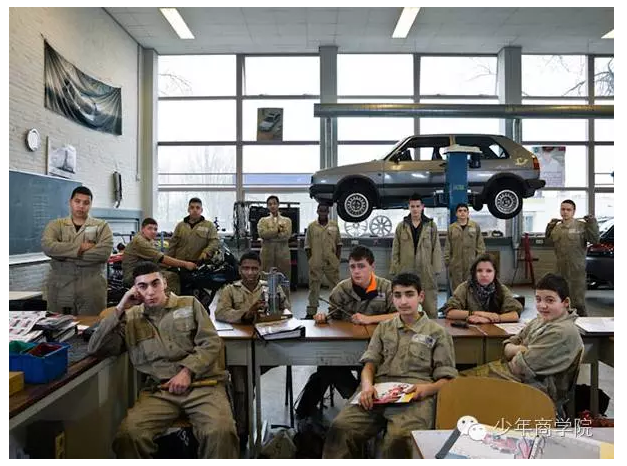

15、荷蘭,鹿特丹,中學三年級,汽車機械課。

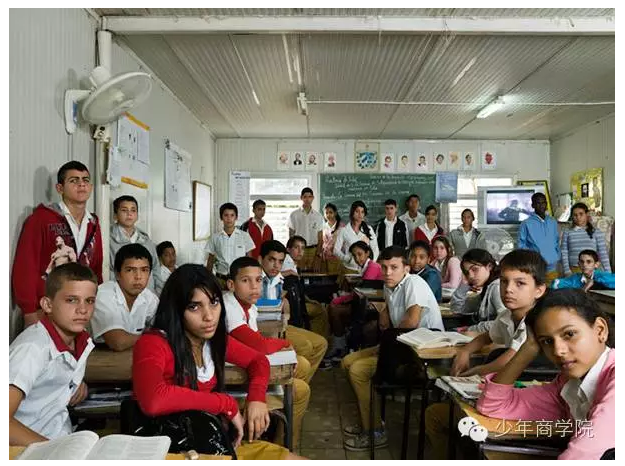

16、古巴,哈瓦那,皮拉亞,電影《Can Gamba》(關於古巴參與安哥拉革命)的全國放映,九年級。

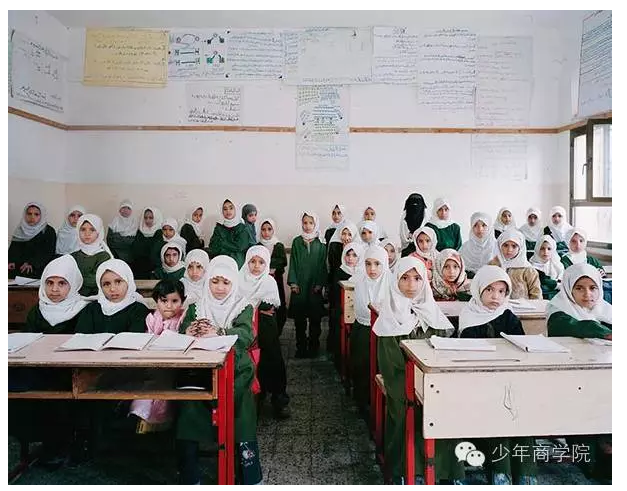

17、葉門,瑪納卡哈,小學二年級,科學復習課。

18、阿根廷,布宜諾斯艾利斯,小學四年級,自然科學。

如果你留心,你會發現,這些照片裡找不到一個老師,“如果老師都在,學生們就會被主宰,”傑爾曼說,“我把老師排除在外,這給圖像騰出了一個更加民主的空間,它只屬於孩子們。”

傑爾曼稱,他的每一次拍攝都盡可能地將那個班級的所有學生集中起來,以“賦予他們足夠的話語權”。他習慣從孩子們的視線水平進行拍攝,孩子們的注視常常讓他感到有壓力。

“全世界的孩子都居住在已建成的成年人的系統裡,包括教育系統,學校就是一種集中體現,他們身上穿的衣服、使用的課本、鉛筆、黑板、書桌,”傑爾曼這麼解釋自己的作品,“不只是各個地方的文化,有的時候,我們也需要審視一下那些生活在文化裡的孩子們。”