紐約時報理財專欄知名作家Ron Lieber曾經寫過一本書The Opposite of Spoiled:(《寵壞的反面》),給家長提了不少金錢教育的建議,其中最基本的一點,就是家長要利用好零用錢這個工具。

該發多少?什麼時候開始發?該限制孩子的用錢嗎?該鼓勵孩子把錢存起來嗎?應該把零用錢拿來當表現良好的獎勵嗎?應該作為做家務的酬金嗎?……給孩子一點零用錢,足以讓他們一生受益無窮,少年商學院本期微信雜志便集結、整理全球理財專家和高知家長在安排孩子零用錢上的經驗和心得,與您分享。

PS:少年商學院現推出“小小理財規劃師”實戰訓練營,帶領你家孩子學習合理規劃並投資零用錢,適合全國任何城市7-12歲少年,點擊此處了解更多!

▋一、給多少 & 如何給

1、零用錢和孩子的年齡成正比

當孩子上了幼兒園,具備分辨wants(想要的東西)和needs(需要的東西)的能力之後,就可以給他們發零用錢了,這時候的孩子通常也開始對錢感興趣、開始會問跟錢有關的問題,是個開啟金錢教育的好時機。那麼發多少好呢?建議由一個星期一塊美金(約三十塊台幣)乘以歲數開始。給孩子的零用錢金額可能每家都不同,可是大重點一定要抓到:金額應該足以讓孩子買一些他們想要的東西,可是絕不能多到他們無需做出讓人頭痛的妥協,就輕松購買,做出決策的地步。要讓他們對自己做出的決定負責任,這樣他們才有機會了解大人的理財世界大概是什麼樣子。(by 現居美國的台灣媽媽,投資顧問布魯奇,點擊《你家零用錢發對了嗎?紐約時報理財專家超實用建議》看更詳細指南)

2、制定零用錢合同

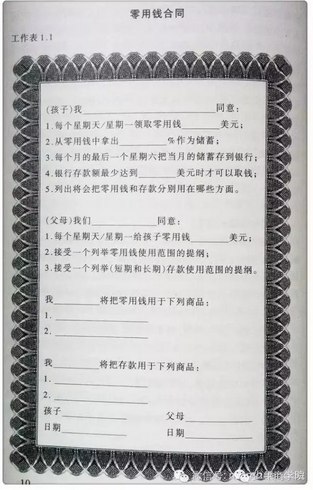

在給孩子零用錢之前,坐下來和他一起設計一個簡單的合同。在合同中,你同意在每周給他一定數量的零用錢,而他同意做以下事情:把零用錢的25%攢起來;每個月末把當月攢出的錢存到銀行;頭三個月不可以到銀行提取存款;存款只能用來購買合同上列出的商品或與之相關的東西。

遵守這些約定可以使孩子鍛煉良好的理財能力,學會確立目標,培養遵守諾言的品質。制定零用錢合同的過程非常有趣,孩子們可以借這個機會提出很多關於金錢的問題。(by 生活在溫哥華的華人媽媽mamacanada,點擊《超實用!歐美家庭的零用錢計劃指南》看更詳細指南)

3、孩子寫“零用錢”申請書

很多家長還想讓孩子通過要零花錢,進行第一次創業思維啟蒙:比如考慮策略,成本,風險,多種選擇,優先次序,投資回報等。

一個比較實用的方法,是教孩子寫建議書(申請書)。向家長要零花錢,陳述為什麼想要零花錢,零花錢對他們有什麼好處,最重要的要寫出他們將會怎樣管理你的錢,是存放在一個安全的地方,還是開一個銀行的戶頭……家長也可以藉此判斷,是否該給孩子發、發多少,以及如何監督等。(by 曾任跨國公司人力資源總監、現定居美國芝加哥的華人媽媽Diana,點擊《美國父母讓孩子寫“零花錢申請書”(附操作指南)》看更詳細指南)

4、家庭裡的“等價交換”

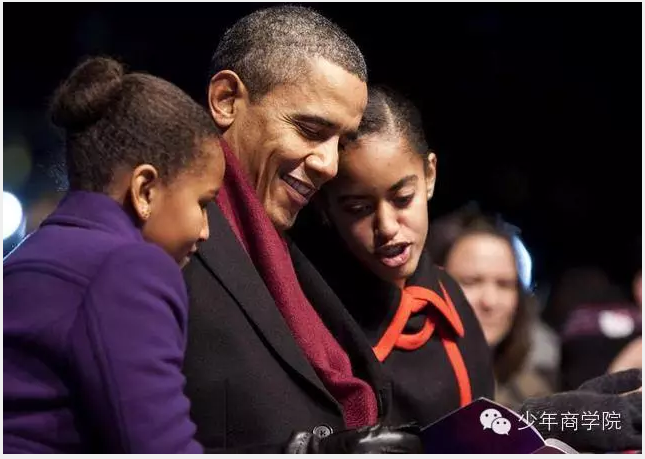

奧巴馬有兩個女兒,大女兒瑪莉亞今年13歲,小女兒薩莎今年10歲,“她們必須做家務才有零用錢。”奧巴馬曾在一次訪問中表示,自己對兩個女兒的管教十分嚴厲,如果做家務,每星期能領得1美元的零用錢,這包括布置餐桌、清洗碗盤、打掃自己的房間和衣櫃等,“我的女兒要自己整理床鋪、自設鬧鐘、自己起床、自己穿衣服,”奧巴馬說,“一次我離家幾個星期,回來之後,大女兒瑪莉亞就對我說,‘嗨,你欠我10個星期的零用錢啦!’”

奧巴馬正是通過這種“等價交換”培養孩子對零用錢的敏感度,並學會珍惜使用每一分錢。(by 駐紐約的華人記者高娓娓,點擊《總統也“摳門”:我這樣教女兒用零花錢》看更詳細指南)

* 請分享給您身邊同樣對國際教育與創新實踐感興趣的朋友。

▋二、如何花

1、給孩子介紹一位股票經紀人

我的每個小孩有兩個存錢罐,他們賺的或別人給的錢,一半存入他們的家庭賬戶,另一半存入他們的玩具賬戶,玩具賬戶的錢可以買任何他們想要的東西。每6個月那一半在家庭賬戶的錢會被存入銀行,在銀行存的所有的錢每年會交給他們的股票經紀人(我的兩個9歲和7歲的孩子都有一個股票經紀人)。(by 麻省理工學院創業導師Cameron Herold,點擊《每個孩子都應該有兩個存錢罐》看更詳細指南)

2、最重要的是閱讀本身出門讓孩子自掏腰包

一次,小麥到我家玩,兒子順口就邀請他跟我們一起去,我只好答應,讓小麥給媽媽打個電話報告就是了。結果小麥媽媽一聽,馬上就趕到我家,告訴我們說她已經給了小麥40塊錢(可能這錢是她剛偷塞給孩子的,這不得而知),意思是讓我們不用給小麥付賬,這孩子可以自己管理金錢。這種鄭重其事的囑咐真讓我挺驚訝的,在我眼中,一起出門,大人出錢基本已經是常識了。不過小麥同學倒是經常堅持自己掏腰包。上次我們帶他去兒子學校看國際節表演,晚飯在兒子學校解決,細心的小麥居然提前告訴我,他帶錢了,可以自己買。(by 現居美國的華人媽媽雛鳳清音,點擊《世界上最會賺錢的民族,卻最注重培養孩子花錢的能力》看更詳細指南)

3、讓孩子自己做活動預算表

荷蘭孩子對錢的態度是“務實和精細”的。我主要是指荷蘭小孩並沒有把從家人處取得經濟支持當成理所應當。比如,從小學開始,荷蘭孩子的校慶活動都是孩子在老師家長的協助下自己組織,一般模式是家長和孩子互動的文藝演出和體育比賽。活動的經費預算都是孩子通過團隊合作方式自己制定。老師一般會指定3個小組來做預算,一個小組2-3個孩子,然後PK性價比最高的預算計劃來執行。為了被選上,孩子會嚴格根據活動流程制定一個最劃算的詳盡計劃。活動如果需要請人編排舞蹈,搬運東西,孩子一般會找親友幫忙,但他們不會把家人給的錢當成“零成本”。對親友投入的時間,車馬費都會算成基本的成本投入。(by 定居荷蘭的生物學博士魏蔻蔻,點擊《荷蘭父母如何引導孩子的金錢觀》看更詳細指南)

4、買東西前,自問要擁有這樣東西的三個理由

荷蘭父母並不把金錢和物質佔有進行直接關聯。如果孩子看到一個很貴的東西想買,荷蘭父母更多地是和孩子探討對這件東西(如玩具,衣服)擁有的原因和必要性。他們會問孩子:“你為什麼喜歡這個啊?”“你給我三個想擁有它的理由。”在這種看似簡單的分析交流中,孩子會更理性地對待這個事物,對購買它的必要性也會有更明確的認識。(by 定居荷蘭的生物學博士魏蔻蔻,點擊《荷蘭父母如何引導孩子的金錢觀》看更詳細指南)

* 請分享給您身邊同樣對國際教育與創新實踐感興趣的朋友。

▋三、財富觀

1、參照哈佛商學院案例教學法

全世界孩子分別如何支配零用錢?假如你有1萬元零用錢,該如何開始管理?少年商學院 “小小理財規劃師”實戰訓練營,參照哈佛商學院案例學習法,以“如何合理規劃並投資你的零用錢”為主線,帶領您家孩子,花四周時間,在線上課——了解貨幣、銀行、投資和金融知識與故事,線下實踐——在社區裡學以致用,梳理正確財富觀。適合全國任何城市7-12歲少年,現在報名還享受助學金優惠。(點擊此處了解更多,搶先報名!)

2、激將法用多了就成討價還價

有的父母可能會以為,用金錢激勵孩子總可以吧?比如“等你進步到前十名,就買給你。”既能讓孩子達到預定目標,孩子又能得到要的東西,不是皆大歡喜嗎?問題是,這一招多用幾次,孩子就會養成討價還價的習慣,說如果他考幾分、念幾本課外書、連吃幾天蔬菜水果,你就應該買什麼給他。這就為他應盡的本分標上了價碼,把原本不該用金錢衡量的東西,變成可用金錢衡量。閱讀的收獲本該無價,但一經討價還價,就變成了商品,變成了“只要我有錢,就可以不必閱讀”。到頭來,孩子得到的概念還是“有錢就好”。(by 美國加州大學柏克萊分校比較文學系學士顏擇雅,點擊《爸媽該不該說“我沒錢”?》看更詳細指南)

3、孩子應知20條經濟生活常識

6-10歲孩子應該知道:你的錢該怎麼花,要自行作出選擇;購買東西之前,貨比三家是個好習慣;將你的個人信息放到網上與人分享,很可能是代價高昂和危險的;把你的錢存進儲蓄賬戶裡,既安全可靠,又能收到利息。