養生理念清調補 中醫師黃玉珍保肝要趁早

10/27/2018 - 07:35

行醫逾40年的黃玉珍中醫師,提醒大眾一定要注重養生保健,才能預防疾病找上門。

首先,雙手向後腰脊椎處(靠近腎臟)摩擦,促進血液循環。

接著雙手伸直,踮起腳尖稍作休息,然後再重復上述動作數遍。

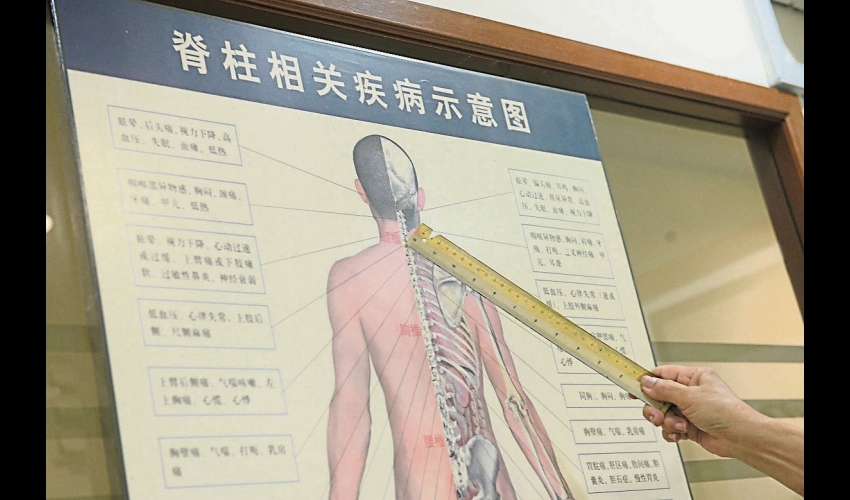

脊椎相關疾病是近年來最常出現的文明病,患病對象多數是長期久坐的上班族及低頭族。

黃玉珍中醫師與已逝父親黃叔平中醫師,多年來都在富都路經營中醫診所。

是否想過,身體的健康狀態也像交通燈一樣,有紅燈、黃燈及綠燈3種狀況呢?

黃玉珍中醫師表示,中醫的健康養生理念主要是“清、調、補”3點,意即清肝火、調理身體各系統功能及補充與均衡體內營養素。

她透露,清肝火是最重要的環節,若一個人在調補前跳過了這一步驟,後期再怎麼進補也於事無補,因為身體吸收不了所有養分。

她認為,養生並不只是讓人強身健體,更是為了預防疾病,因此千萬不可忽視這一環節,等到疾病來臨才要預防及治療,就來不及了。

最基本管理方法

她表示,飲食與生活習慣是最基本的管理方法,但許多人在面臨感冒時,都沒有及時處理,才會導致感冒拖延許久都未能痊癒。

“我們積極宣揚養生的方法,就是為了讓年輕人不要太快患病!”

熬夜愛吃油炸物 傷肝引發慢性病

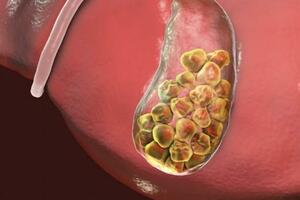

黃玉珍說,每個人或多或少都會做出傷肝的舉動,如熬夜、喜歡吃油炸食物等,慢慢就會形成肝膽方面的慢性疾病,如脂肪肝過高,也就是形成肝癌的前奏。

她指出,每晚子時(晚上11時至凌晨2時)是肝膽自我修復與代謝的時間,若人經常在這時段不能進入深度睡眠,不僅肝臟會逐漸失去動力及血液循環不好,解毒功能也會下降。

她說,每個人的生活作息與飲食習慣必須調整正常,否則脂肪肝的情況會越加嚴重,肝也會逐漸硬化,變得好像肉乾一樣。

她透露,脾、肺、腎、肝及心臟息息相關,若一方出現毛病,其他器官也會備受影響;所謂“肝膽相照”,意即肝膽表裡相通,從位置上而言,膽囊就在肝臟旁邊,後者負責合成、分解、儲存及中和毒素,包括消化所需的膽汁。

“胃也在肝膽的旁邊,若你的飲食習慣不正常,且經常吃得很油膩,很容易導致體內分泌膽汁來消化油脂,若膽汁一不小心流入胃裡,就會發生肚子脹氣的情況。”

做吸吸呼運動 促進血液循環

黃玉珍表示,“預防勝於治療”是有其道理的,一旦調整好飲食習慣、適當的運動量及睡眠時間準時都能夠幫助心肺變得更健康。

她說,肺臟需要新鮮的空氣與血液,才能供應心肺所需的氧氣,因此她也建議大眾經常進行“吸吸呼”運動,帶動體內的血液循環,一動牽全局,其他器官也會隨之健康。

她認為,大眾為了進行瘦身計劃,許多人已開始了解“養生”這件事,包括什麼該吃、什麼不該吃,但卻沒有配合運動一起進行,因此變得不健康,經常沒有精神。

“除了剛才提出的‘吸吸呼’運動,其實唱歌也是很好的一個呼吸運動喔!因為你會先深呼吸,再把歌曲唱出來。”

她也舉例,嬰兒出生時,醫生都會拍打其屁股讓他哭出來,是為了讓他的肺部功能開始動起來,帶動其他器官一起運作,只因“肺要有氣,心臟才能有氣,血液也就循環了起來”。

因此,當小孩開始哭泣時,千萬不要立即阻斷,讓他憋氣忍哭,否則將會有害其健康。

長期低頭久坐 小心頸椎走位

黃玉珍指出,年輕人都有共同的文明病就是長期低頭久坐,很容易造成脖子、肩膀等部位僵硬及酸痛,久而久之就會出現與脊椎相關的病痛。

“這也是繼肝膽疾病以外,診所在近幾年來經常會接觸到的病症。”

她舉例說,一名上了年紀的男人,退休的10多年來,經常在家裡長時間躺著看電視,長期保持同一姿勢後,頸椎發生“走位”的現象,當他去看西醫時,得出的結果是耳水不平衡,服用了1年的藥物後,還是沒能痊癒,最終就前去中醫診所就醫。

黃玉珍仔細聆聽他的生活習慣後,立即發現不妥之處,立即讓治療師檢查頸椎的情況,才發現病患頸椎有“走位”的情況。

她說,人的頸椎共有7塊骨頭,若首兩個骨頭走位,就會出現眩暈、偏頭痛、耳鳴、胸悶、心跳過速、失眠、面癱、視力下降等情況,若接下去其他骨頭都有走位的現象,更會有酸痛及麻痺等情況。

因此,她建議需久坐工作的上班族及低頭族,每隔一段時間就要做一些伸展運動,活絡筋骨;用眼過度的低頭族,更要適時的閉目養神,否則將導致肝血不足。

如何檢視肝有多干凈?(是否出現以下症狀)

失眠多夢

頭暈無力

眼睛干澀或眼白呈黃色

口乾、口苦

臉龐兩邊有肝斑

無端感到疲憊

口臭與體臭

體重減輕

急躁易怒、心煩多憂慮

無端感到煩躁、焦慮及憂郁

胸悶、腹飽脹

便秘、尿黃