編者按

人類社會曾飽受瘟疫肆虐。在科學落後、醫療局限的時代,瘟疫常常無法得到有效遏制,造成十室九死,甚至亡國滅種。

19世紀,路易斯·巴斯德和羅伯特·科赫等微生物學家解開了瘟疫——這種傳染性疾病的真面目,使病毒、細菌等逐一暴露出來。醫生也在長期與瘟疫鬥爭的過程中,慢慢準確認識這些疾病,慢慢發展出戰疫法則。

西醫東漸,國立北京醫學專門學校(北京大學醫學部前身),作為中國政府教育部依靠中國自己的力量開辦的第一所專門傳授西方醫學的學校,自開辦之日起,就把“減少人民痛苦”作為辦學宗旨。代代北醫人薪火相傳,以“除人類之疾痛”為誓言,堅守、奮戰在疫情第一線。

他們是創立北京中央醫院(現北京大學人民醫院)的“鼠疫鬥士”伍連德;是為“消滅梅毒”鞠躬盡瘁,死後捐獻遺體的北醫老校長胡傳揆;是一生對抗脊髓灰質炎的“糖丸爺爺”、北醫1950屆畢業生顧方舟;是“發現青蒿素”,創制新型治療瘧疾藥物,拯救數百萬人生命的諾貝爾獎得主、北醫1955屆畢業生屠呦呦;是親歷各個霍亂疫情治理現場的流行病學家魏承毓;是“以身試藥”,研製中國第一支乙肝疫苗的北大人民醫院醫生陶其敏;是敢講真話,敢涉險灘,敢啃硬骨的北醫1960屆畢業生鐘南山……更是每一位奮戰在非典、埃博拉病毒、新型冠狀病毒疫情第一線的北醫人!

追尋北醫人百年戰“疫”故事,我們看到的是他們醫者仁心,挺身而出的勇氣與擔當;是他們科學求索,不畏艱難的執著與堅守;更是他們心懷家國,使命在肩的歷史自覺。

鼠疫鬥士

伍連德

△伍連德(1879-1960)

1910年,中俄邊境滿洲裡,一種“神秘而致命”的疾病開始蔓延。

最早,是在俄國的幾個孤立的病例。他們先是發起高燒、開始咳嗽,繼而咳血,然後死亡,皮膚發紫。這些患者多是捕捉旱獺(一種囓齒動物)的中國獵戶。很快,中國勞工們被驅逐回國。9、10月,滿洲裡的病例開始增加。當地居民開始恐慌,爭相購買火車票,沿著東清鐵路(途徑哈爾濱、長春、旅順等地)向南部或東部逃亡。

鐵路,這在當時堪稱先進的交通,卻成為了疫情蔓延的工具。

11月的第1週,哈爾濱報告了最初的病例。而哈爾濱附近,一個靠近鐵路幹線的小城傅家甸(今哈爾濱道外區),因為接待過病患,而迅速成為了最大的疫區。當時,這個小城的人口是24000人,等到疫情結束後,只剩下四分之三的居民。

第一例鼠疫屍體解剖

當31歲的醫師伍連德和他的助手林家瑞坐著俄式四輪馬車抵達時,統計數據顯示,傅家甸當天的死亡人數是10人。也許還有更多!當時的傅家甸,醫護人員和設備極度匱乏。僅有兩位西醫被派遣來,負責防疫。他們把病人送進一個由公共浴室臨時改造而成的醫院裡,並未採取任何隔離措施。而在街頭曠野,不時可見被遺棄的死屍。

△哈爾濱傅家甸鼠疫流行時的第一時疫病院

伍連德祖籍廣東,是馬來西亞華僑,在劍橋大學獲得了醫學博士。瘟疫爆發時,他正在天津陸軍軍醫學堂任職。值得注意的是,舉薦伍連德前來調查瘟疫的並不是醫學事務相關的官員,而是外務部右丞相施肇基。1905年日俄戰爭後,日本和俄國在東北瘋狂爭奪勢力範圍,而這次鼠疫則為他們獨佔東北提供了“天賜良機”。施肇基預見到了這一外交後果——“如果中國未能使用科學方法及時將猖獗一時的瘟疫撲滅,虎視眈眈的日、俄兩個鄰國就會對中國施加政治壓力,東北主權岌岌可危”。臨行前,施肇基和伍連德當面商定好,要“做到相互自由交換報告,必要時可用英文”,由此,伍連德得以更清晰地表達他的觀點,解釋他的行動,並解決執行公務過程中遇到的困難。

到達的第三天,1910年12月27日,在貧民區的一棟小房子中,伍連德得到了第一次解剖屍體的機會。整個解剖過程被嚴格保密,因為在當時的中國,屍體解剖是一件驚世駭俗的事情。直到1912年,北醫首位校長湯爾和兩次呈請,北洋政府才在1913年11月頒布了准許允許屍體解剖的文告。

△1911年1月,伍連德正在他的第一個鼠疫實驗室工作。該實驗室只是一間泥草房,雙層玻璃窗,以一個燒木塊的大火爐取暖。沒有恆溫箱,鼠疫菌培養物在室溫下生長。沒有自來水,但是有電燈為顯微鏡提供照明。

在顯微鏡視野下,切片標本裡呈現出成群的鼠疫桿菌( Bacilluspestis )。在瓊脂試管裡的細菌培養後,進一步證實了這就是鼠疫。

鼠疫,又被稱為黑死病,它曾經造成中世紀歐洲三千萬人的死亡。1894年,鼠疫桿菌被發現。醫學界普遍認為,鼠疫是由跳蚤咬了染病的老鼠後,又咬人才得以傳播的。但此時正值隆冬,跳蚤罕見。而且在伍連德到達之前,日本細菌學家組織人手解剖了大量老鼠,沒有發現一隻攜帶鼠疫桿菌。這又如何解釋?

伍連德大膽提出了他的推測:這是通過飛沫傳播的新型鼠疫——“肺鼠疫”。也就是說,這次的鼠疫,無需通過老鼠、跳蚤,而可以在人與人之間傳播!

伍連德立刻將這一發現向朝廷通報。在發往北京高層的電報中,伍連德提出瞭如下的建議:一,當地要建醫院和隔離營,要提供足夠的經費,需從外地招募更多醫師和助手;二,鐵路需要嚴格管制,尋求與俄國、日本鐵路當局合作,道路和河流也須派人巡查;三,要密切關注華北京奉鐵路沿線衛生狀況。

日趨嚴重的疫情報告令京城惶恐不安,列強駐京外交使團開始向滿清王朝施壓。北京政府向各級醫療機構徵調醫師、護理人員作為志願者前去東北。令人欣慰的是,社會響應踴躍,中外醫生、醫學生紛紛報名。

三日之內,伍連德查明了“神秘疾病”的病因和傳播途徑,提出了防疫方案,這場防疫大戰似乎有了個良好的開頭。

戴不戴口罩?

但此時,傅家甸當地官員和公眾的態度,卻讓伍連德的防疫工作舉步維艱。

“官員似乎對事態的嚴重性熟視無睹,公眾則處之泰然或聽天由命。”伍連德記錄道。他邀請當地官員在顯微鏡下觀看鼠疫桿菌,試圖令其信服這些“神秘死亡”的真實原因。但顯然這收效甚微,伍連德認為:“需要有振聾發聵的悲劇事件來使他們猛醒。”

不僅是中國人,盤踞哈爾濱城的各國領事和前來調查鼠疫的外國醫生們,對防疫工作也沒有多少正確的認識。而且,面對伍連德這一華人面孔和中國官員身份,他們都難掩嘲笑、歧視之情,對其理論不屑一顧。

伍連德前去拜訪俄國人在哈爾濱開設的醫院時,發現這裡的醫師不像中國醫師那樣戴著防護口罩。這裡的負責人認為,控制鼠疫的途徑是滅鼠。所以他們沒有任何的隔離措施。而且他們“自信”地表示:“在使用的哈夫金疫苗(滅活鼠疫桿菌疫苗)有神奇的功效,無須其他保護措施。”也許對於他們來說,戴口罩象徵著膽怯或者缺乏醫生的職業勇氣。

很快,現實給了他們沉痛一擊。前去病房訪問的法國醫師梅尼,依然沒有戴口罩。他被病人傳染上鼠疫,6天之後不治死亡。而這家醫院的很多同事也死於鼠疫。

梅尼曾要求取代伍連德來統管防疫事務,他的不幸身亡引發震驚。連醫學界的頭面人物都難逃鼠疫?!各界公眾終於第一次認識到這次瘟疫之凶惡,也開始認識到應該聽從伍連德防疫的警告和指示。

戴棉紗口罩,這個簡單易行的措施終於得到了落實。或者說,落實得太全面,大街上,人人都戴上了各種口罩。

在1910年至1911年疫情猖獗時,防護口罩被證明最有用,不僅被用於急性鼠疫病院,還被用於隔離營和停在鐵道上的觀察車上。許多志願者在家中趕製數千口罩,但藥棉、紗布等必需品價格上漲,藥品經銷者大發橫財。

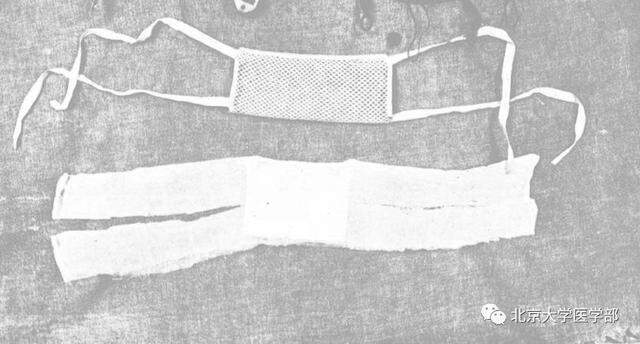

△伍連德設計的口罩,用外科手術使用的、寬度適中的潔白紗布製作,中間裹住消毒藥棉。

火葬與拐點

“封城”、“隔離”、“消毒”,在伍連德的領導下,一場防疫戰爭打響。千餘名步兵從長春調來,駐守城外,未經允許任何人不得擅出。在城內,傅家甸被劃分成4個區,居民在分區內自由行動,進入其他區則需要特別許可。600名警察在城內日夜執勤,監管民眾。每個區由一位高級醫官負責,經過訓練的醫務人員對區內房屋逐一檢查,將發現的患者送往醫院,將其家屬及接觸者集中隔離,對房舍進行消毒,每日向主管醫官呈交疫情報告。租用一切可供使用的建築,改造為辦公區、消毒站、醫務人員宿舍和隔離營,注重醫務人員消毒。俄國鐵路局借出的120節貨車車廂,一字排列在空曠的地面。每節車廂均安裝有燃燒木材的巨大的鑄鐵火爐供暖,用於收容大量接觸者。

△第一個消毒所

伍連德建立起來的這一套防疫措施可謂“嚴格、刻板、複雜”,但運行良好,並很快為東北其他地區所借鑑,各地紛紛建立起防疫體系。

從今天的角度來看,伍連德開展的防疫措施為中國開啟了用現代醫學科學防治瘟疫的先河。“控制傳染源、隔離”這些傳統的措施,依然是當今應對傳染性疾病的最有效辦法。但在當時,在疫情進展的中間,依然是“焦慮、舉步維艱和持續的期待”。

接觸者起初人數不過百,但不久就超過1000;確診的患者中,由於沒有有效的治療方法,病情會迅速惡化,常在入院後一兩天內就死亡;防疫制度開始運行的第一個月內,鼠疫死者總人數已達3413,最嚴峻的一天死亡183人。

於是,與抗擊鼠疫進展緊密相關的一個因素出現了——處理屍體。

起初,屍體由棺木裝殮安葬。隨著死亡人數增多,而改為直接掩埋。但事實上,在很長一段時間內,棺木和屍體都堆積暴露在白雪掩蓋的地面上,綿延數裡。要知道,1月的傅家甸處於極度嚴寒的氣候中,凍土可深達2米,挖掘墓穴極為困難。

伍連德巡視墓地後被這淒慘景象震驚,更為屍體造成的病菌二次傳播擔憂,他深知唯一可行的解決辦法就是集中火化。但當時的中國,土葬、守墓是公眾的信仰,如何避免民眾抗拒是橫亙在他面前的困難。

伍連德決定邀請官員與他一同前往墓地,親眼目睹慘象之後的官員果然一致同意支持伍連德奏請朝廷允許火化。眾人焦急等待朝廷許可,三日後獲得准許。伍連德感慨:“這不僅在中國,也許在世界歷史上,都是破天荒之舉。”

此後三天內,2200多具鼠疫死難者屍體被集中火化,此後,新增鼠疫死者也實行火葬,其他地區也隨之立即效仿。

△焚燒堆積棺材的現場

開始火化鼠疫死者屍體的日期是1911年1月31日,宣統三年正月初二。傅家甸這座小城已經付出了近四分之一居民死亡的代價。而恰恰是在這一天之後,死亡數字開始下降,並在2月持續減少。

在伍連德到達傅家甸的兩個月後,3月1日,這裡的鼠疫死亡人數下降為0!

傅家甸是東北鼠疫最嚴重的地區,但在東北其他地區,乃至河北、山東,鼠疫都肆虐而過。伍連德研究後認為:疫情傳播路線精確地與新年期間農民從北方返回南方家中的路線一致,並沿著最快的旅行路線蔓延。如果計入漏報的死者,這場鼠疫的死亡總人數至少達60000人。

1911年4月3日,萬國鼠疫研究會議在奉天城(今瀋陽)舉行。這是中國歷史上的第一次國際科學會議。經由此,伍連德的名字引起全世界的關注。

在動身離開哈爾濱以前,伍連德對醫護同事說:“疫情迅速撲滅全仗大家精誠合作、刻苦工作、不怕犧牲和嚴守紀律。”參與傅家甸防疫工作的2943人中,297 人不幸殉職!

△伍連德(前排左三)與他的抗擊瘟疫組成員

國士無雙

鼠疫的慘痛,讓伍連德萌生了建立一所中國模範醫院的想法。然而時局劇變,辛亥革命爆發,他的這一想法在數年之後才得以實現。1916年,中國歷史上第一家由國人發起、自行籌資建立和管理的綜合性西醫醫院破土動工。伍連德滿懷熱忱和期望,殫精竭慮,為醫院建設辛勤忙碌,卻拒絕接受任何的薪酬。到1917年12月,醫院落成,名為北京中央醫院,伍連德擔任首屆院長。晚年他回憶說:“這是我所付出了最大精力、苦心持續奮鬥4年的醫院,因為我意欲在中國將其建成一座模範的平民醫院。”

1950年,中央醫院被北京市人民政府接收,更名為中央人民醫院,後於1958年劃歸北京醫學院(現北大醫學部)。1991年,醫院在西直門南大街建立新址,也就是而今大家熟知的北京大學人民醫院所在。“本仁恕博愛之懷、導聰明精微之智、敦廉潔醇良之行”的院訓精神被繼承至今。

△北京中央醫院

現北京大學人民醫院白塔寺院區

1960年,伍連德病逝於馬來西亞,享年81歲。伍連德一生獻身中國醫療事業:他領導多次疫情防治工作,拯救萬千國民;他主張中國人'自己辦檢疫',從列強手中奪回了海關檢疫權;他主持興辦了多所醫學院校和醫院,促進醫學教育改革;他提議並參與組建了中華醫學會……真正擔得起一句,“國士無雙”。

因為在肺鼠疫防治實踐與研究等方面的傑出成就,伍連德被提名為1935年諾貝爾生理或醫學獎候選人。他的國籍標註為中國,他也是第一個獲此殊榮的華人。

伍連德說:“我曾將自己最美好的年華奉獻給古老的中國,從清朝末年到民國建立,直到國民黨統治崩潰,往事在我腦海裡記憶猶新。新中國政府的成立,使這個偉大的國家永遠幸福繁榮……”

來源:北京大學醫學部

編輯:莫愁