我和二位鴿友,交往甚篤,閒時常在一起品茗闊論,切磋鴿藝。

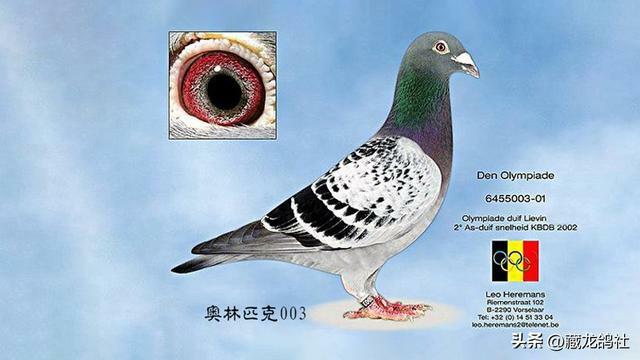

二人天份很高,對鴿子都有獨到的理解,求知慾強,凡欲知的鴿事疑問非弄個水落石出才善罷休。一位鍾情於眼志探索,對鴿眼的生理結構及其功能常識倒背如流,說起瞳孔,磁團,內線口、底面砂來滔滔不絕,如數家珍,我們都叫他「光學博士」。

再一位傾心於對信鴿骨骼、肌肉的研究,深諳信鴿的生理解剖知識,對信鴿的每一根骨骼,每一塊肌肉的形狀、長相,及物理作用都了如指掌。

他選鴿的要求甚嚴,從肌肉、骨骼到血管皮膚,他都有極嚴格的標準。如果請他宰殺鴿子,誰也不會懷疑他「遊刃有餘」,大家都叫他『庖丁先生。」

賽季結束,是他們最忙碌的時候,無晝夜地穿梭來往於得獎鴿舍,高價挑選理想的種鴿,帶回鴿舍潛心翻版泡製,年年如此,樂此不疲。數年後,鴿群變得規範,整齊,然而賽績無起色。

再幾年後,他們的鴿群變得越來越不中用了,短程不快,遠程不來,千公里歸巢鴿已成鳳毛麟角,鴿友們無不扼腕嘆息。

我不禁想起《列子》中『歧路亡羊』的典故。

說的是二千多年前的大學問家楊子的鄰居丟失了一隻羊,怎麼也找不回來,問其原因,說是岔道太多,大路有岔道,岔道有岔道,根本無法尋找。

也是大學問家的心都子問楊子:「有三兄弟跟一位老師學儒家仁義,學成後,老大說,仁義使我懂得了愛護自己的身體,不必去追名逐利;老二說,仁義使我懂得了為了名譽不惜捨棄生命;老三說,仁義使我懂得生命和名譽可以同時保全。

他們到底誰說對了呢?

楊子答曰:「我先舉個例子:有一個人因熟悉水性撐船擺渡掙錢,可以養活一百個人,於是很多人來向他學撐船,結果被淹死了一半,養活人的本領卻造成了很多人的死亡,你說到底對還是錯?

其實,學問的本源沒有什麼不同,只是末流差異就大了,以至岔路太多而丟了羊,好的學問卻被理解得完全不一樣,救人的本領卻淹死了人,這些,都因為沒有學到學問的本質,在末流上歪曲了學問。

鑒鴿也是如此,評估一羽信鴿的品質,不應該以它的某一個或幾個特點(末流)作為定論依據,這些特點只是該鴿品質的一個或幾個表現點,只是構成該鴿整體價值的一些細節。

就如一個畫家作畫,他必須在精心刻劃細部的同時,不疏忽細部與整個畫面的協調,細部的線條、色彩必須與整體統一,他必須時常退後幾步,眯起眼睛(有意忽略細部)整體地觀察整個畫面,這時細節已變得不那麼重要了,變作構成整體畫面的色塊,一個細小的組成部分。

許多人都有這經驗:猛一眼相中的鴿子,儘管在以後的飼養中會暴露出一些不盡人意的毛病,但最後還是證明,這是一隻不可多得的好鴿子。自然,第一眼的印象並不錯,這是因為一開始是整體觀察的感覺,在日後的飼養中,偏重了細部觀察造成了偏頗。

信鴿是用頭腦作飛行運動的生物,評估信鴿不像評估賽馬那麼簡潔明了(賽馬只需在圈定範圍的奔跑速度),也不像評估蟋蟀那麼單純(蟋蟀打鬥只是單體,不存在育種方面的考慮),評估信鴿要從競賽價值和育種價值兩方面著手,而品系差異、地域差異、氣候差異、賽線差異、距離差異、配偶差異使信鴿的競翔能力、育種能力造成很多差別,只能用揚長避短、協調育配的方法才能達到理想的效果。

古人說,陰陽調和即至善至美。針灸學中有一種治療方法用補瀉手法使病者達到陰陽協調,驅病健體。優秀的賽鴿本身即處在一種平衡的狀態之中,諸如其條翼不夠發達則其肌肉相輔;肌肉不夠發達但其柔軟度佳;骨架不夠堅實但其頭腦發達……育配更要講究平衡:雄鴿不足之處則母鴿補,母鴿之缺陷則雄鴿填,瀉實補虛,去蕪存菁,陰陽協調,天地之合,以期達到子代的高度平衡。

人類對壯體延年從『生命在於滋補」到『生命在於運動』發展成今天的『生命在於平衡』的認識過程,說明人類已逐漸整體地了解、認識自然,那麼,『光學博士』和『瘡丁先生』是否應該拋棄一些,拾取一些,退得遠一點,眯起眼睛,整體地看待自己的和別人的鴿群呢?

END

文|陸之梁

[微笑]感謝閱讀!鼓勵請點讚+評論,我們下一篇文章再見!