相關數據顯示,腫瘤與膳食的營養結構相關的發生風險大約占20%。近日復旦大學附屬腫瘤醫院腫瘤預防部主任、主任醫師鄭瑩在參加《活到一百歲》節目時這樣表示,「腫瘤和吃是有一定的關係,但卻不全是,有時候在微信號所能看到的,說是吃了什麼東西馬上就致癌了,這是不可能發生的,千萬別被網上誇大的語言所驚擾。」

(來源:新華社)

鄭瑩介紹道,以前有位癌症患者就診時說自己不能吃雞,覺得雞是發物,因此得病後從來不碰,甚至於兩隻腳的動物都不碰,「這是非常不好的一種流傳的概念,其實對於癌症患者而言,像雞、鴨等禽類都是很好的優質蛋白來源,如果食譜裡面把這一塊去掉的話,那整個膳食結構其實是不合理的。」鄭瑩認為如果放著雞鴨等價廉、優質的食材不用,卻花大價錢去買海參等昂貴食物,這個性價比實在太低,也不利於患者疾病的康復和治療。

還有一種說法是所有的蛋白質如果煎糊了千萬不能吃,是有強烈的致癌物質的。鄭瑩表示,「這有一定的道理,煎糊的食物當中確實有很多致癌物質,但關鍵在於油炸食物脂肪含量太高,而且因為好吃會吃得多,這樣高能食物的攝入過多會造成身體脂肪含量的增加,日積月累就會增加患癌症的風險,因此很多常見腫瘤跟高能量食物攝入、體脂含量過高有關,所以要儘量避免。」鄭瑩談到,預防癌症先要預防胃癌,中國人胃癌屬於高發,這與高鹽食品尤其是醃製食品攝入過多有關,「因此要調整我們的膳食結構,多吃新鮮食物。若是特別喜歡食用煙燻食物的人,可以少量食用,比如每周吃一點,也是可以的。」

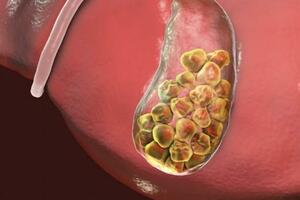

有聽眾提問「如果家族有胃腸道腫瘤史的情況,該怎麼飲食好」,鄭瑩答道:「除了定期進行胃腸道檢查外,其實跟遺傳相比,飲食在其中的貢獻率是很低的,幾乎可以忽略不計。」鄭瑩建議,有此類擔憂的人,應該每年定期進行胃腸道的檢查,若發現有病變可能的息肉,可以考慮儘早切除,「具體情況還是應該遵循醫院專科醫生的意見,避免可能出現的癌變等風險。」

對於「如何讓癌症風險下降」的疑問,「不建議服用保健品或是補品,而應該從日常三餐中獲取足夠的營養。」鄭瑩介紹說,如果平時營養非常均衡、非常健康,患癌的風險就會大大降低,「所以一日三餐要時間固定,食物要多樣化,保證營養獲取的均衡性。若每天的食材種類有20多種的話,我評分會給到80分。」

(來源:新華社)

「避免食用隔夜菜,冰箱裡也儘量少儲存食物。」鄭瑩最後提醒道,防癌就一定要避免攝入霉變食品,「所以挑選食材時一定要注意新鮮,儲存時間久的食物還是不要食用為好。」

記者:殷志軍、陸翔

編輯:葉芳芳

校對:陳海笑