排隊兩小時,觀看五分鐘。比北京的天氣更火熱的,是人們想看「萌蘭」一眼的心。

里三層外三層的圍觀者之中,除了有慕名而來的遊客,還有定期打卡的「貓粉」、日日蹲守的熊貓主播。與此同時,每個直播間裡都有不下百名的網友在線「刷貓」。但玻璃的另一邊,「萌蘭」只是淡定地吃著竹子,周遭的歡樂和喧囂似乎與它無關。

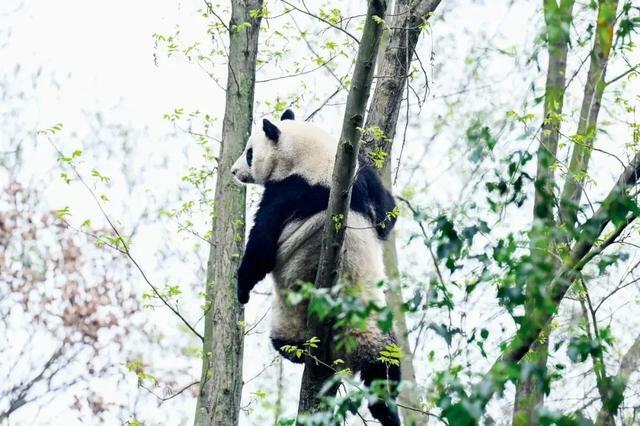

大熊貓不需要做什麼驚天動地的事,它們吃飯、打滾、躺倒,都能撫慰人心、獲得讚嘆。媒介技術的發展將動物園和繁殖機構里的熊貓們變成像家貓一樣為人們熟悉和親近的動物,一舉一動都被反覆觀看和闡釋。

理論上,大熊貓可以作為「旗艦種」,即能擊中人類情感的明星物種,喚起人們對瀕危物種和環境保護的持續關注。不過,正如美國環境科學作家艾瑪·馬里斯(Emma Marris)所說,「沒有明確的證據表明,動物園讓遊客更加關心保護問題,或採取任何行動來支持保護工作。畢竟,全世界每年有超過七億人參觀動物園和水族館,而生物多樣性仍在下降。」

人們去動物園看熊貓或者在手機上「刷貓」,更多是把熊貓當作萌寵,並未將其轉化為對野生種群和生物多樣性危機的關注。換言之,大熊貓作為「旗艦種」的效果,不夠理想。

圈養大熊貓的其中一個動機是為這一物種造一艘「諾亞方舟」。在人工飼養環境下維持一定數量的種群,以防備自然界突發的不測。2021年,全球圈養大熊貓種群數量達到673隻,遠超在100年內維持90%以上的遺傳多樣性所需的數量。就像諾亞打開方舟之門一樣,動物園和繁殖中心最終也要將大熊貓重新引入野外,但目前還沒有可以稱得上成功的案例,因為圈養環境與自然界差異太大了。

相對而言,就地保護更為關鍵,這能給野生大熊貓自由的棲息地。自中國開始積極保護野生大熊貓種群至今,已建立了67個大熊貓保護區,據最新的「貓調」統計,野生大熊貓的數量超過1800隻。但威脅仍然存在:不同保護區被人類活動分割成一個個「生態孤島」,大熊貓無法進行種群交換。長此以往,近親繁殖會使種群的遺傳多樣性降低,種群難以為繼。

大熊貓不是為了給人類提供情緒價值,才來到這個世界的。大自然不是與我們無關的、僅供觀賞之物,人類只是生態系統的一部分。保護野生動物的棲身之地,也是保護人類自己。

發於2023.6.12第總第1095期《中國新聞周刊》雜誌

雜誌標題:保護大熊貓,還須做什麼

記者:陳佳琳