1762年,當你打開盧梭的《社會契約論》時,你萬萬不會想到書的扉頁會有一隻小貓,對,那隻小貓正安靜地蹲坐在正義和秩序女神忒彌斯(Themis)的旁邊;當你穿越到18世紀的凡爾賽宮,想著偶遇一下法國國王路易十五時,卻碰到他正和一隻名叫布里揚(Brillant)的大白貓玩耍;當你沉浸在如火如荼的18世紀法國啟蒙運動中時,博物學家布馮伯爵卻告訴你貓具有「與生俱來的惡意」;時間停留在1747年,你讀到英國新古典主義詩人托馬斯·格雷(Thomas Gray)為緬懷朋友的愛貓寫的詩《寫給溺死在金魚瓷瓶中的愛貓的輓歌》,誰料到,這首詩同時譏諷貓和女人。18世紀,貓成為更多人的寵物,享有模稜兩可的聲譽,也出現在更多文學、藝術作品裡。

1

18世紀初,越來越多的法國人擁有了寵物貓,而養一隻「安哥拉貓」更成為法國宮廷和貴族的時尚。安哥拉貓是一種長毛貓,它們有不同的顏色,以白色為主。據說,這種貓起源於土耳其的安哥拉。1620年,法國天文學家、博物學家尼古拉斯-克勞德·法布里·德·佩雷斯(Nicolas-Claude Fabri de Peiresc)前往羅馬,從探險家皮埃特羅-德拉瓦萊-佩萊格里諾(Pietro della Valle, Pellegrino)手中購得安哥拉貓,並將其帶到了法國。自此,直到十九世紀,安哥拉貓一直被英國人稱為「法國貓」。法國的皇家貴族,包括瑪麗·萊什琴斯卡王后(Maria Leszczyńska)和瑪麗·安托瓦內特王后(Marie Antoinette),都熱衷養安哥拉貓。法國國王路易十五對一隻名叫布里揚的安哥拉貓情有獨鍾。他經常和這隻貓咪一起起床,一起辦公……即使國王和大臣們開會討論國家大事,小貓咪也會乖乖地坐在壁爐邊。布里揚簡直成了國王的「同事」。

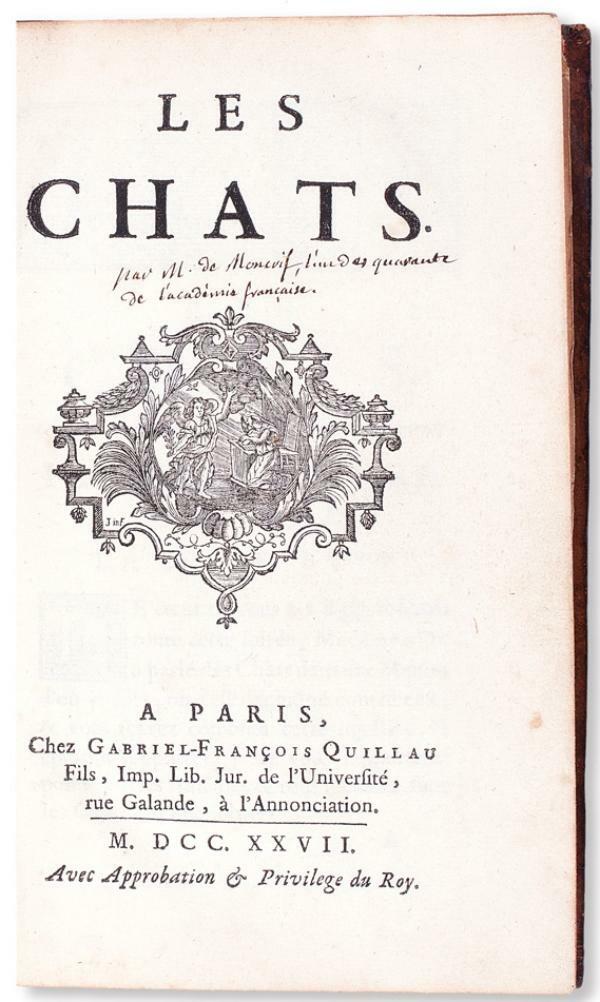

不過,貓可不是輕易就能被人類馴服的動物。法國作家、學者弗朗索瓦-奧古斯丁·帕拉迪·德·蒙克里夫(François-Augustin Paradis de Moncrif)曾擔任宮廷秘書,熟悉宮廷的貓,對貓脾氣也了如指掌。他在1727年出版的《貓族》(Les chats,圖1)中講了這樣一個故事:一個女人迷戀她的貓,便給它穿上漂亮的衣服,戴上珍珠項鍊,並將它抱到鏡子前,結果貓突然掙脫,逃跑。蒙克里夫認為,貓不喜歡受人擺布,一切帶有服從氣息的舉動都和它們與生俱來的獨立性相牴觸。

圖1

18世紀,關於貓的最著名的一幅油畫出自法國畫家讓·巴蒂斯特·西梅翁·夏爾丹(Jean-Baptiste-Siméon Chardin)之手。這幅畫繪於1725-1726年,名為《光線》(La Raie,圖2),目前收藏於巴黎羅浮宮。這幅畫呈現的是廚房的一個角落,只見一隻扁平的鰩魚被掏空,掛在石牆上的鉤子上,其血跡斑斑的內臟清晰可見。架子右側擺放著兩個金屬鍋、一個陶瓷壺、一隻瓶子和一把刀。鰩魚下面有兩條張著嘴的死魚和一些牡蠣。一隻弓著背、豎著尾巴的貓也站在架子上,貓一臉恐懼,像是人們看到死魚時的表情。這幅畫有股血腥味兒,洋溢著恐怖氣氛,人們經常拿它和倫勃朗的《被屠宰的牛》相比較。畫中,這隻受到驚嚇的貓令人印象深刻。此前,貓一直象徵著惡魔,代表非理性,捉摸不定,到了18世紀,越來越多的貓出現在家庭生活里,成為藝術家創作的素材。

圖2

法國洛可可派畫家讓·巴蒂斯特·烏德里 (Jean-Baptiste Oudry) 的作品《將軍》(Le Général,圖3)也是類似的作品。這幅畫由路易十五委託創作,繪於1728年。畫中,一隻黑色大肥貓正用爪子抓野兔的屍體。畫面的左側是被打翻的裝獵物的籃子,籃子裡探出半隻死去的野雞。顯然,這個「犯罪現場」是大黑貓的傑作。它對人類的獵物產生了興趣,並開始坐享其成。《將軍》透露出的是貓對人類主宰性的挑戰。

圖3

貓作為人類的新寵和它對人類的不服從也體現在法國畫家讓-巴蒂斯特·佩羅諾(Jean-Baptiste Perronneau)為瑪格達琳·平塞盧·德拉·格蘭奇 (Magdaleine Pinceloup de la Grange) 夫人畫的肖像畫(圖4)中。這位貴婦人來自一個紡織業家族,該家族專門生產平紋奶酪布。大概因為產業涉及外貿,他們有機會接觸到動物交易商,所以才獲得這只在當時特別稀有的大藍貓。格蘭奇夫人非常喜歡她的寵物貓,要把它畫進肖像里。但畫貓可不是一件容易的事情,畫中,貓的四肢、頸部和頭部都呈現出緊張感,表明它不喜歡被抱。同時,格蘭奇夫人筆直地坐著,背部並未接觸身後的椅子,一副不自然的模樣。她大概在竭力不讓貓咪從她的懷中溜掉。貓項圈上的金色鈴鐺與夫人脖子上的珍珠項鍊遙相呼應,暗示貓和主人同樣雍容華貴。這幅畫表明,貓已經融入人類社會,但它依然保有獨立性。這幅畫同時表明:人類正和貓「鬥智鬥勇」,比如給貓戴鈴鐺,這樣做既起到一定的裝飾作用,又可以阻止貓狩獵的本性有可能帶來的麻煩。

圖4

畫家喜歡把貴婦人、女孩和貓畫在一起。在法國肖像畫家讓-巴蒂斯特·格雷茲(Jean-Baptiste Greuze)的作品 《羊毛繞線機》(圖5)中,一隻小貓坐在茶几上,和繞線團的女孩玩耍;在法國女畫家瑪格麗特·傑拉德(Marguerite Gérard)的作品《貓的午餐》(圖6)中,一個小女孩正餵一隻肥碩的貓咪牛奶。女人們也希望自己的愛貓贏得更多的粉絲,她們似乎更懂貓。18世紀,緬因州公爵夫人路易絲·本尼迪克特·德·波旁(Louise Benedicte de Bourbon)這樣寫道:「如果有人想為我的貓米尼翁(Minon)畫像,那他需要一支出色的畫筆,來畫它偉大的善良、優秀的品質,和可愛的柔軟。」

(圖5)

圖6

也有些貓作為個體成為畫作的主角。十八世紀後期,法國畫師讓-雅克·巴什利耶(Jean-Jacques Bachelier)畫了一幅一隻白色安哥拉貓追逐金絲雀的畫作(圖7),並將它拿到1761年的巴黎沙龍上展出,結果有人評價畫中的貓看上去兇殘奸詐。不久之後,巴什利耶又畫了一幅類似的畫:他用一隻蝴蝶代替金絲雀(圖8)。這樣處理後,白貓不再給人掠食者的印象,畫面也多了些情趣。看來,人類觀眾更喜歡少些野性、溫順可愛的貓。

圖7

圖8

2

18世紀是寵物地位變革的時期。此前,在歐洲很多國家,飼養寵物並不被接受。早期,人們認為飼養寵物是一種浪費,因為飼養寵物會耗費資源,而這些寵物既不能變成食物,也不能用於勞動。將資源浪費在寵物身上甚至被認為有罪。但到了啟蒙運動時期,人們開始理性思考,更加在意自己的感受,不禁質疑:只是為了陪伴,而將資源和精力投入到動物身上,這有什麼不對?隨著這種觀念的普及,更多寵物貓融入人類的生活,成為「家庭成員」。

在啟蒙運動中,不少學者把貓作為研究對象,開始思考貓。因為這種動物既溫柔又兇惡,既友善又冷漠,既依賴又獨立,本身就充滿矛盾性。實際上,早在16世紀,就有哲學家拿貓做文章。法國哲學家米歇爾·德·蒙田(Michel de Montaigne)被譽為人類歷史上第一位偉大的「貓學家」。1571年,38歲的蒙田辭去公職,隱居到有豐富藏書的書房裡。當人們以為他要在書屋中安度晚年時,他卻開始思考貓生。1580年,他在《蒙田隨筆集》中寫道:「當我跟我的貓在玩耍時,究竟它是我的消遣,還是我是它的消遣?」蒙田的這部作品包含一系列對人生和貓生的詼諧探索,成為法國文藝復興時期的傑作。書中,蒙田的思考打破了人類與動物之間的界限,將動物的智力和意識與人的智力和意識相比較,並以動物的視角思考問題。

18世紀法國啟蒙時期著名博物學家布馮伯爵(Count de Buffon)——也就是喬治-路易斯·勒克萊爾(Georges-Louis Leclerc)——在他的著作《自然史》中總結了貓的性格。他寫道:「貓是一種不忠誠的家養動物,只有在必要時才養它,以對抗另一種更讓我們感到不便且我們無法趕走的室內動物——老鼠。」他認為,即使是剛出生的小貓,也具有「與生俱來的惡意」,並且,這種惡意會隨著年齡的增長而增加,也不會在與人類的相處中減弱。他這樣評價:「像所有不誠實的人一樣,它們知道如何隱藏自己的意圖,觀察、等待和選擇時機來獲得獵物;它們也知道如何逃避懲罰,並遠離危險,直到危險結束,它們才會安全返回……它們從不正眼看那些對它們最好的人和它們似乎最喜歡的人。要麼出於恐懼,要麼故意偽裝,它們迂迴地接近,尋求那些它們並不喜歡的愛撫,或只是為了奉承而奉承。」顯然,布馮伯爵對貓並不友好,他的這段文字,肯定激起不少愛貓人的憤怒。

這事兒還不算完!布馮伯爵在自己的作品裡,不僅諷刺了貓,還嘲笑了女性。他繼而寫道:「貓的體形和氣質與它的性情完全相符。它好看、輕盈、靈巧、乾淨、性感;它喜歡安逸,尋找最柔軟的地方來休息和小憩。貓非常多情,母貓比公貓顯得更熱情,這在動物中實屬罕見。母貓尋找、挑逗公貓,並通過大聲喊叫宣告她的欲望有多麼強烈,或者更確切地說,她的需求有多麼迫切。如果公貓逃離或拒絕母貓,母貓就會追上去,痛哭流涕,儘管它們在一起總會伴隨著劇烈的疼痛,但母貓強迫公貓滿足她的願望。」布馮伯爵採用當時對女人不敬的口吻描寫貓——同時「得罪「了貓和女性。

不過,布馮伯爵也提出一些和貓有關的有價值的思考。比如,他指出:「雖然貓住在我們的房子裡,但不能說它完全是家養的。它和主人極熟,卻不服從,而是享受完美的自由,因為它們只做自己想做的事……」布馮伯爵認為貓的獨立性類似於人類所擁有的獨立性,貓在本質上是一種自由、放蕩的動物,貓與人類親近只是為了得到它想要的東西。也就是說,貓對待人類的方式和人類對待它的方式一樣。

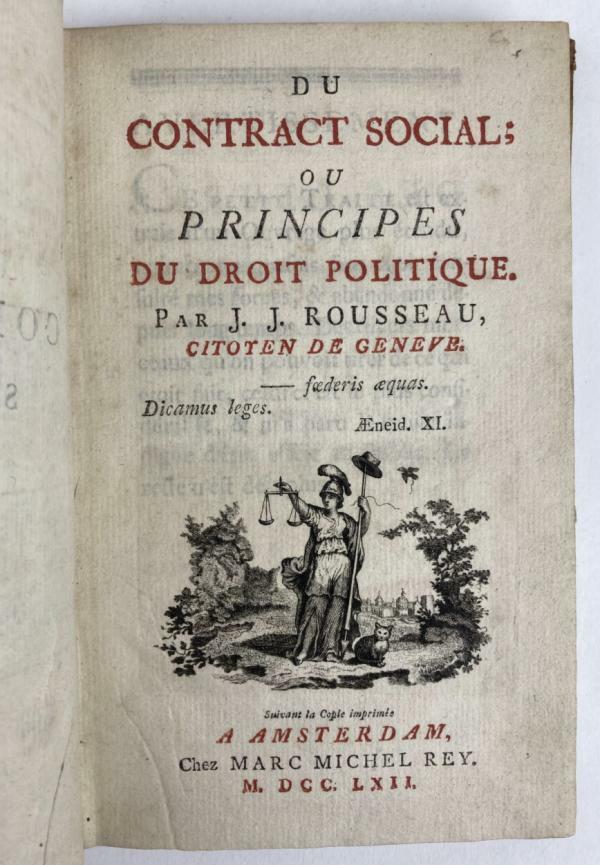

法國啟蒙思想家盧梭也試圖用哲學視角理解貓,但他和布馮伯爵最大的不同是——他是貓奴。1763年,盧梭放棄日內瓦公民身份,成為流亡者。他在流亡期間,最擔心的是他的「貓主子」。他經常寫信給幫他照顧貓的朋友,叮囑朋友要給貓足夠的水,並提醒朋友記得晚上餵貓,因為他的貓喜歡晚上吃飯。蘇格蘭傳記作家詹姆斯·博斯韋爾在日記中記錄了他與盧梭的一次關於貓的對話。那是1764年12月15日,兩人一起旅行,盧梭問詹姆斯:「你喜歡貓嗎?」詹姆斯回答:「不喜歡。」盧梭表示:「我對此深信不疑。這也是我對人的性格的測試。有些人具有男人專制的本能,他們不喜歡貓,因為貓是自由的,永遠不會同意成為奴隸。它也不會像其他動物那樣,服從你們的命令。」「母雞也不會。」詹姆斯反駁。盧梭繼續辯解:「如果你能讓母雞聽得懂你的命令,母雞就會服從你的命令,而貓完全聽得懂你的命令,但不會服從。」盧梭的狡黠的回答探討了選擇的自主性。在他看來,貓保留了野性的本能,但故意做出妥協以適應人類世界。盧梭對貓的喜愛也體現在他的作品裡,他1762年出版的《社會契約論》(圖9)的扉頁上便有一隻小貓。那隻小貓安靜地蹲坐在正義和秩序女神忒彌斯(Themis)旁邊,代表的是自由。

圖9

3

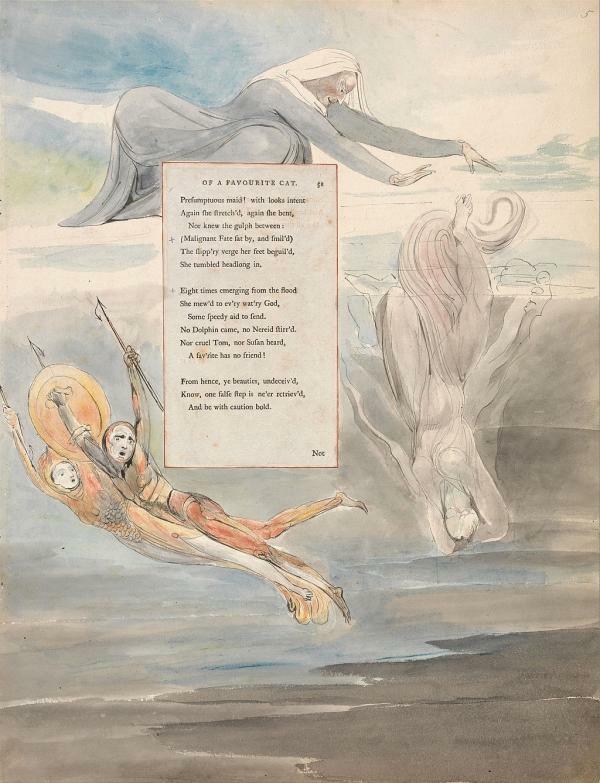

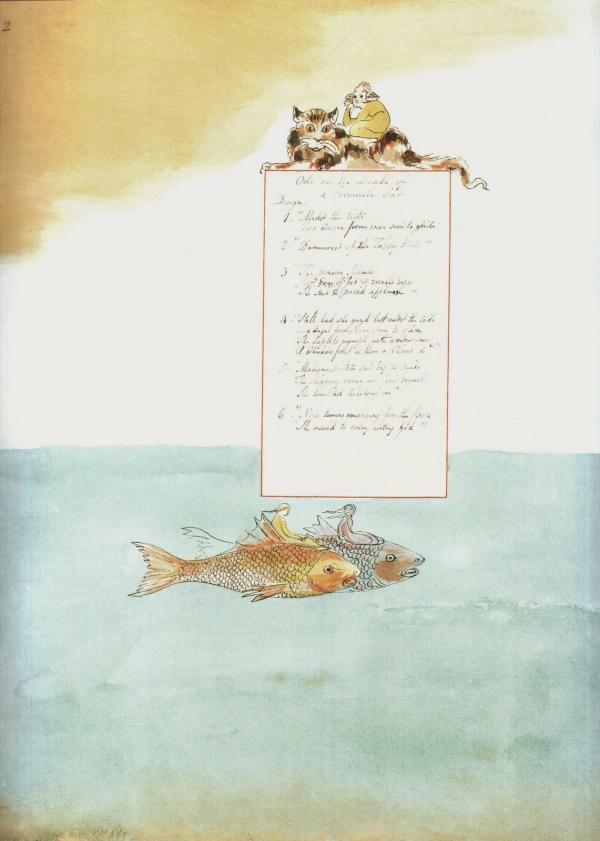

在18世紀的詩歌、繪畫中,貓作為寵物的地位日益突出。1747年,英國新古典主義詩人托馬斯·格雷(Thomas Gray)創作了《寫給溺死在金魚瓷瓶中的愛貓的輓歌》,緬懷朋友意外身亡的愛貓。大約50年後,英國畫家威廉·布萊克在1797年間為這首詩歌繪製了116幅水彩插畫(圖10-14)。

圖10

圖11

圖12

圖13

圖14

這首詩歌的倒數第二段這樣寫道:「八次浮出水面,她向每一位水神喵喵叫,希望救援快來。海豚沒來,海洋女神尼瑞德沒有出現;冷酷的公貓湯姆和母貓蘇珊也沒有聽見它的呼喊;寵兒沒有朋友!」詩人用「寵兒」來稱呼這隻倒霉的貓,證實了貓在當時的寵物地位。

但這首詩並沒有讚美人類的寵物。詩人故意用誇張但嚴肅的語言描述貓的死亡,將貓比作英雄的隕落,同時也似乎在嘲弄人類的多愁善感。詩歌大意是這樣的:一隻名叫塞麗瑪的母貓凝視著瓷瓶里的水,它看到水中自己的倒影,無比開心。它的臉俊俏白皙,它的鬍鬚潔白無瑕,它的爪子像天鵝絨一樣柔軟……突然,兩個精靈般的身影在水中閃過,閃亮的金色表明了它們的身份,這兩條金魚正是塞麗瑪想吃的美味。塞麗瑪把爪子伸向水裡,但它一不小心,掉進了水裡。任憑它使勁呼喊,沒有誰來救它,因為它是主人的寵兒,而寵兒是沒有朋友的。

這只可憐的貓是格雷的朋友霍勒斯·沃波爾(Horace Walpole)的。格雷也曾見過這隻貓。後來,沃波爾寫信告訴格雷,這隻貓不小心淹死在裝有金魚的瓷瓶里,格雷因此寫了這樣一首有趣的詩來緬懷意外去世的貓。這首詩模仿了英國詩人亞歷山大·蒲柏的諷刺長詩《鬈髮遇劫記》,不像是輓歌,更像是一首「英雄滑稽詩」。詩人稱兩條金魚是「溪流中的精靈」,而不幸的貓咪則是「無助的仙女」。該詩的結尾傳達了這樣一個信息:「閃閃發光的,並不都是金子」,並非一切都像看上去那麼好,因此,要提防任何美麗的東西。

有學者指出,這首詩隱晦地探討了當時的人們如何看待女性與消費主義的關係。在18世紀的英國,這個漂亮的瓷瓶可能是從中國進口的,價格不菲。而金魚則象徵金錢。當塞麗瑪看到瓷瓶里的金魚時,她禁不住誘惑,結果被淹死。這首詩含蓄地表明:女性對金錢的渴望是一種天性,如同貓捕食魚類的天性。並且,女人像貓一樣自戀、虛榮、拜金、貪婪……這首詩以一種尖酸刻薄的方式譏諷了愛慕虛榮的女人。詩的結尾實際上是在發出這樣的警告:你們這些美麗的女人,不要被表象所迷惑。在進行任何大膽的冒險時,你們都要小心謹慎。

不過,貓主人霍勒斯·沃波爾大概並沒有看出這首詩有什麼不妥。他把這首詩的第一節刻在了一個基座上,並將淹死他的寵物的瓷瓶擺放在基座之上。據說,這隻瓷瓶依然陳列在沃波爾的草莓山莊中。

1797年,威廉·布萊克的朋友、雕塑家約翰·弗萊克斯曼(John Flaxman)委託布萊克為托馬斯·格雷的這首詩畫插圖,打算將其作為禮物送給妻子。這116幅水彩插圖成為布萊克作為插圖師的主要成就之一。在布萊克的畫筆下,塞麗瑪的形象十分女性化。布萊克甚至乾脆把它畫成了穿粉紅色裙裝的迷人的女子。布萊克並不想醜化任何一隻貓,因為他也喜歡貓。他曾經表示,作為人類的伴侶,他更喜歡貓而不是狗,因為貓在表達情感時更安靜。