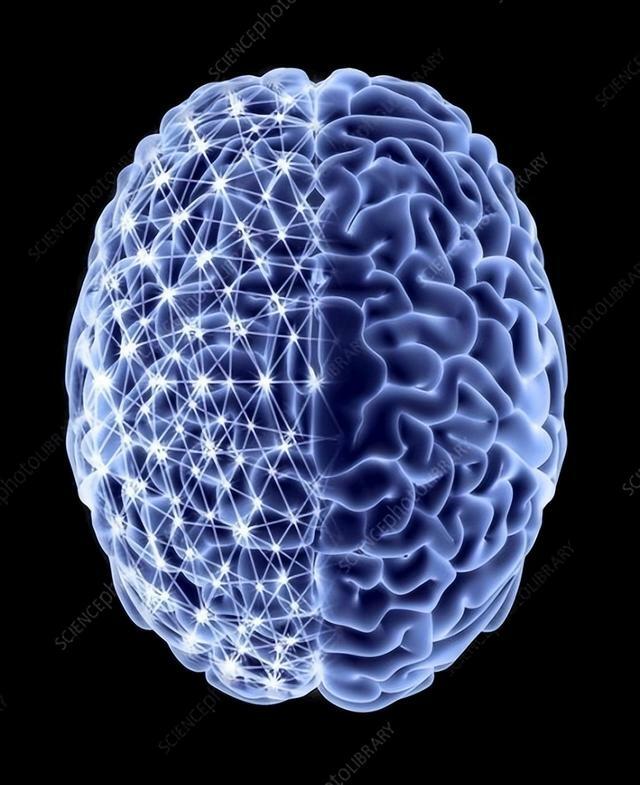

圖片來源:sciencephotolibrary

誰沒有思考過,記憶是如何形成的,一句話是如何產生的,我們是如何欣賞日落的,一個創造性的行為是如何進行的,或者一個令人髮指的罪行是如何犯下的?

人腦是一個重達三磅的器官,在很大程度上仍是一個謎。但大多數人都聽說過大腦的灰質,它是學習、記憶和推理等認知功能所必需的結構。

更具體地說,灰質是指整個大腦中神經細胞(即神經元)集中的區域。這個被認為對認知最重要的區域稱為大腦皮層,它是大腦表面的一層灰質薄層。

但是大腦的另一半——白質,卻經常被忽視。白質位於皮層之下,在大腦的更深處。無論在哪裡發現白質,它都將灰質中的神經元相互連接起來。

我是神經病學和精神病學的教授,也是科羅拉多大學醫學院行為神經病系的主任。我的工作包括評估、治療和調查患有痴呆症的老年人和患有創傷性腦損傷的年輕人。

了解這些疾病對大腦的影響,是我進行多年研究的動力。我相信,了解白質也許是解開這些疾病的關鍵。但到目前為止,研究人員還沒有給予白質應有的重視。

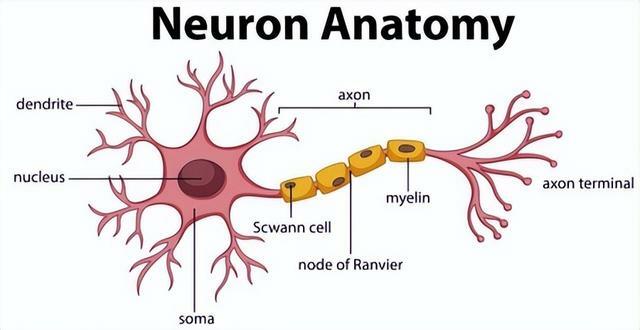

圖片來源:vecteezy

了解白質

對白質認識的匱乏很大程度上源於研究手段的困難。因為白質位於大腦表面以下,即使是最先進的成像技術也無法輕鬆解析其細節。但由於腦成像和屍檢技術的進步,最近的發現開始向研究人員展示白質的重要性。

白質由數十億個軸突組成,這些軸突就像承載電信號的長電纜。軸突作為神經元的延伸,我們可以把它們想像成細長的尾巴。軸突在稱為突觸的連接處將神經元相互連接起來——這就是神經元之間進行交流的地方。

軸突聚集成束,貫穿整個大腦。將一個人腦中的軸突首尾相連,它們的總長度約為85,000英里(約136,794千米)。許多軸突被髓磷脂包裹絕緣,髓磷脂是一層主要由脂肪組成的結構,可以將神經元之間的電信號或通信速度提高100倍。

這種速度的提高對大腦的所有功能都至關重要,也是智人擁有獨特心智能力的部分原因。儘管毫無疑問,正是因為億萬年來進化所增加的神經元,我們才有了大腦,但其實在進化過程中,白質的增加甚至更多。

這個鮮為人知的事實有著深遠的影響。白質體積的增加(主要來自軸突周圍的髓鞘),提高了灰質中神經元優化腦功能的效率。

想像一個國家中的城市,它們都獨立運作,但沒有通過道路、電線、網際網路或任何方式與其他城市相連。這種情況類似於沒有白質的大腦。語言和記憶等高級功能被組織成網絡,在這些網絡中,灰質區域由白質束連接。這些聯繫越廣泛有效,大腦的工作就越好。

白質和阿爾茨海默症

鑑於白質在腦細胞之間聯繫的重要作用,受損的白質可以干擾認知或情感功能的任何方面。腦白質病變存在於許多腦部疾病中,嚴重的情況下足以導致痴呆。髓鞘的損傷在這些疾病中很常見,當疾病或損傷更嚴重時,軸突也會受損。

30多年前,我和我的同事將這種綜合徵描述為白質痴呆。在這種情況下,功能失調的白質不再作為連接器充分發揮作用,這意味著灰質不能以無縫和同步的方式一起行動。從本質上講,大腦已經與自身脫節。

同樣重要的是,白質功能障礙可能在許多目前認為起源於灰質的疾病中發揮作用。這些疾病中,有一些很難理解。例如,我懷疑白質損傷可能在阿爾茨海默症和創傷性腦損傷的早期是至關重要的。

阿爾茨海默症是老年人中最常見的痴呆症。它會損害認知功能,剝奪人們的身份認同。目前不存在治癒或有效的治療手段。自從Alois Alzheimer在1907年觀察到灰質蛋白質(稱為澱粉樣蛋白和tau蛋白)以來,神經科學家一直認為這些蛋白質的積累是阿爾茨海默症背後的核心問題。然而,許多去除這些蛋白質的藥物並不能阻止患者認知能力的下降。

最近的研究結果越來越多地表明,在這些蛋白質積累之前的白質損傷可能是真正的罪魁禍首。隨著大腦年齡的增長,大腦經常會因為從心臟輸送血液的血管變窄而逐漸失去血流。較低的血流量嚴重影響了白質。

值得注意的是,甚至有證據表明,遺傳形式的阿爾茨海默症也具有早期白質異常的特徵。這意味著,針對維持流向白質的血流量的療法可能比試圖去除蛋白質更有效。一種可能有幫助的簡單治療方法是控制高血壓,因為這可以降低白質異常的嚴重程度。

白質和創傷性腦損傷

創傷性腦損傷患者(TBI),尤其是中重度損傷患者,可能會終身殘疾。TBI 最糟糕的後果之一是慢性創傷性腦病,這是一種會導致進行性和不可逆痴呆的腦部疾病。在TBI患者大腦中,tau蛋白在灰質中的積累是明顯的。

圖片來源:Pixabay

研究人員早就認識到,白質損傷在TBI患者中很常見。通過對那些患有重複性腦外傷的人(足球運動員和退伍軍人是常見的研究對象)的大腦進行觀察,研究人員發現,其白質損傷的情況很突出,並且可能先於灰質中纏結蛋白質的出現。

科學家們對白質的新興趣越來越高漲。研究人員現在開始承認,傳統上對灰質研究的關注並沒有帶來他們希望的結果。更多地了解大腦的另一半——白質,可能會幫助我們在未來幾年找到減輕數百萬人痛苦所需的答案。

撰文:Christopher M. Filley,科羅拉多大學安舒茨醫學院神經病學和精神病學教授