近年來,外幣投資成為不少人資產配置中不可或缺的一部分,因為除了可賺匯差和銀行利息,出國旅遊有外幣需求時,也可以方便提取使用。

但你可能不知道,外幣投資同樣得面臨課稅問題,從事各種外匯相關交易時,除了考量匯差、手續費等成本外,別忘記留意因此產生的相關稅負,以免因為漏報所得而遭到國稅局補徵稅額並處罰鍰。

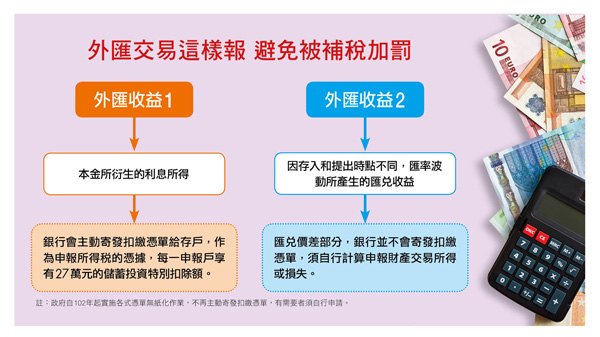

一般來說,民眾在國內銀行開立外幣帳戶,就會產生兩個收益來源:一是儲蓄本身的利息所得,另一部分則是存取時間不同所產生的匯差收入。

過去每到報稅季節,民眾會收到銀行寄送的利息所得扣繳憑單,其中也包含外匯存款的利息,但因為銀行不會寄發匯差收益的扣繳憑單,經常有民眾誤以為匯兌收益不用申報課稅,事實上,這部分屬於「財產交易所得」,納稅義務人應主動申報。

利息、匯差

兩種收入都要課稅

根據規定,金融機構的存款、公債、公司債、金融債券及儲蓄性質信託資金收益等,適用儲蓄投資特別扣除額規定,外幣存款由於有利息收入,若該年度利息收入總額超過27萬元,就有稅負問題。

此外,財產交易所得指的是:凡非為經常買進、賣出之營利活動而持有的各種財產或權利,因買賣或交換而發生增益,均屬財產交易所得。

因此買賣外匯所產生的增益,符合財產交易所得範疇,且因為交易行為在國內產生,並不因其為外匯買賣,而列為海外收入。

舉例來說,小雯在1美元兌換台幣29元時,以台幣290萬元買進10萬美元作為外幣定存,假設銀行牌告1年利率1.2%、採取按月本利到期自動續存,若小雯存了2個月之後美元升值,1美元可兌換台幣30元,因此決定把定存解約全部換成台幣,獲利就可分為利息和匯差這兩部分。

1年期利率1.2%,換算成1個月期利率約為0.1%,定存2個月的本利和為10萬美元×(1+0.1%)×(1+0.1%)=10萬200美元;以30元匯率兌換成台幣,可得300萬6,000元,其中利息所得為台幣6,000元(200美元×匯率30),其餘10萬元(300萬-290萬)是外匯買賣的價差,亦即財產交易所得,應計入所得稅總額。

非故意漏報

仍可能遭受罰鍰

國稅局提醒,納稅義務人買賣外匯的利得,應併計當年度綜合所得稅辦理申報,漏報經查獲者,除了補徵稅額之外,還可處漏稅額2倍以下的罰鍰。

此外,民眾倘若以不知道匯兌交易屬財產所得,即使不是故意漏報,也有應注意而未注意的疏失,仍符合行政罰法所規定的過失要件,因此,進行外匯買賣時,記得要妥善保存相關資料申報。

Tips

財產交易損失如何舉證?

如果外匯交易發生損失,則屬於「財產交易損失」,這部分可扣抵去年度及未來3年的財產交易所得,舉證方式如下:

● 金融機構開立的「財產交易損失證明」。

● 自行舉證:檢附原始買賣交易憑證、資金證明等文件附於申報書,經國稅局核定後,開立「財產交易損失證明」。

來源:http://yahoo-twmoney-2016tax.tumblr.com/post/143157695019