初秋進補,抓住這兩個重點

處暑已過四五天,暑氣仍然在盤旋,但慶幸的是,風卻不再是充斥著熾烈的熱,還會帶過幾絲清涼的、淡黃的秋意。從夏季的“長”進入到了秋季的“收”。我們人體也需要“收”了,是不是得給自己燉點大補湯補補呢?

因而一些患者開始補補身體了,來增強自己的體質,想法確實是正確的。但是有些患者在補的過程中出現了問題。胃脹氣、打嗝、胸悶、半夜睡不好等一系列的症狀。這越補反而身體越遭罪?

有句話是這麼說的。“入秋三分虛,進補正當時。”秋季確實是進補的季節。但是別忘了前面的“三分虛”呢!可以從兩個方面來看這“虛”:一是人們經過炎熱夏季暑多夾濕的透支,人體內營養物質大量流失,身體變得虧虛,抵抗力變差,進入秋季後容易生病,此時進補可預防疾病的發生,但是補過頭了,身體反而承受不住;二是進入秋季,脾胃經過酷夏各種冰凍食物的轟炸,很多人的脾胃處於疲勞狀態,此時進補會加重脾胃負擔,導致消化功能紊亂。也就有了患者的以上症狀。

我們的患者該如何進補?

抓住這兩個重點!

很多人認為,既然是補,那離不開的就是肉了,白切肉,紅燒肉,燉雞、燉鴨...補的越多越好,就怕少了不夠。這其實進入了誤區。但是天天大魚大肉,補的太多,影響了人體的營養平衡,更嚴重的,會加重肝腎的消化負擔,所以初秋時節不適合大補,如果非要進補,那麼宜平補而不宜過於滋膩。肉類要少量,最好是做到葷素搭配。我們患者進補有什麼不一樣呢?在平補的前提下,身體缺什麼就補什麼,什麼弱就補什麼,補要對症。而在當前之際,最應該補的就是脾胃和肺。

1.補脾胃,也是進補的基礎!

一直在強調,脾胃為後天之本,是氣血的生化之源。脾胃無論是在進補還是在調理中,都佔有舉重若輕的,不可或缺的作用。初秋的脾胃還沒有從盛夏中緩過來,還經不起各種補的食物的折騰。況且我們很大部分的患者脾胃一直都不是太好,脾胃若承受不了那就是“不受補”了,反而加重了脾胃的負擔,身體會進一步虛下去。甚至影響了調理的效果。

而健脾的方法有很多種,像我們平時吃的山藥、薏苡仁、粥等都能健脾。若還要順帶著除掉濕氣的話,給大家推薦健脾除濕粥,是我們三年來的口碑了。山藥健脾增強消化功能,更能溫陽益腎;白扁豆能健脾化濕......倘若受到了秋季的燥邪,脾胃虛也不是太嚴重,那麼也可以試試秋季養生粥,滋陰潤燥的同時,還能夠健脾。根據自己的身體狀況,選擇最適合自己的。

2.養肺是當前的重要工作!

肺的特性是喜潤而惡燥,非常害怕燥氣騷擾。而秋天的天氣都偏於乾燥,所以秋天“養肺”是為了防止秋燥傷肺。秋季之後,五髒轉為“肺”,肺與秋氣相通,肺氣在秋天時功能最強。它能滋養五髒六腑以及外表的肌膚,幫身體排除廢水、廢氣,也能夠推動氣血津液,從而為身體調理提供強勁的動力!

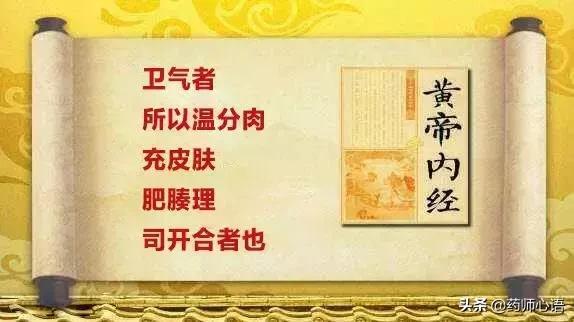

我們知道,人體的衛氣浮在我們體表,維持皮膚、肌肉的溫度,以及抵禦外邪的入侵。但肺主氣,衛氣想要真正發揮這些作用,有賴於肺氣的正常運行和指揮。

當前,養肺有兩個部分,“清肺”和“潤肺”。當前要做的是清理肺髒,也就是清肺火,讓肺髒恢復到干淨的狀態,之後,深秋想要滋補身體才能補的進去。一方面,處暑才過沒幾天,秋老虎還在,暑熱仍然重,在我國南部更盛。在中醫看來,暑熱、濕熱都屬於溫邪。清代醫家葉天士在《溫熱論》中提到,“溫邪上受,首先犯肺”,讓大量的內熱堆積在肺髒,出現肺火的情況,如:嗓子疼、咳嗽且痰多、大便干結、身體有燥熱感等。

清肺熱的話,最合適的還是藕粉,我們的藕粉性質平和,對肺髒的呵護十分溫和,不僅僅是解暑熱的,並且還能夠滋陰潤燥。平時一日一次,沖上那麼一碗,清香可口。

當然秋季養生粥也可以是試試,秋季養生粥是針對秋季特製的,兼顧的就更全面些。除了滋陰潤燥方面,像加入了砂仁,有不錯的健脾之效,還有白果,有補腎之效。在養好肺後再進行其他方面的進補,更能夠增強身體的體質。

秋季的進補,在於平補,在於補要對症。在進補前,首先要補好脾胃和養好肺,這是進補的前提和基礎。只有當脾胃強健了,肺氣足了。那麼,我們的患者在接下來:氣血差的,補氣血;下焦寒濕的,驅寒逐濕;瘀堵的,疏通瘀堵。調理身體的各種病症都會少很多的阻礙,調理得更加順暢!