古老的致命病毒

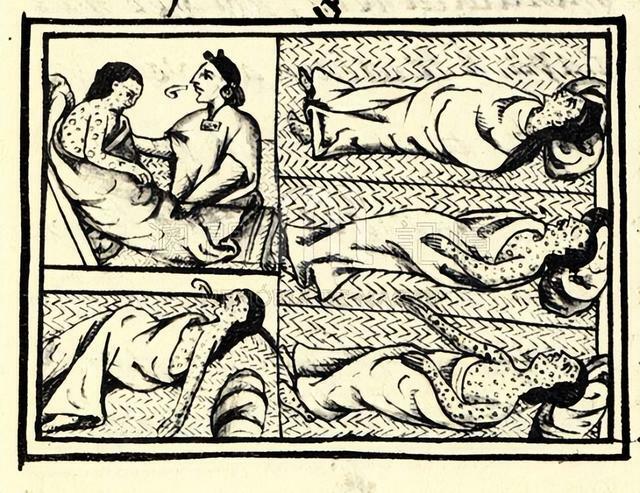

天花是最古老的傳染病之一,人類有記載的第一個天花病例是古埃及法老拉美西斯五世,早期的印度及中國文獻亦有記載這種病症。隨後的漫長歲月里,天花於世界多個地方大流行,到了18世紀中期成為了全球主要的流行病之一,僅僅在歐洲每年約有400,000人死於天花,位列歐洲的頭號疾病殺手。

天花具高度傳染性,病死率達30%,由於發病時臉部及身體多處地方會長出皮疹,即便痊癒後也會滿臉麻子。從公元前1145年拉美西斯五世之死,到1980年世衛宣布根除,天花至少在人類歷史上肆虐了3,000多年。

來自東方的初代疫苗

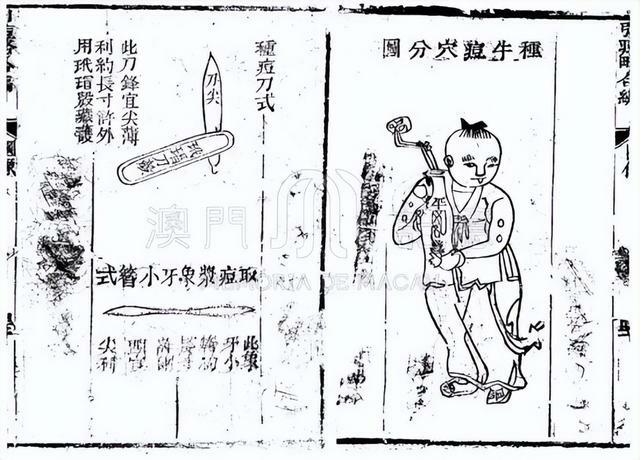

最早出現的天花預防法為接種(或稱「人痘接種術」),方法是把患者的瘡痂乾燥後磨粉,讓接種者吸入或以沾粉末的利器刮破皮膚。梵語文獻有零星記載,古印度於公元前1,000年採用此法預防天花。在中國,則於唐宋年間開始採用,明朝隆慶年間在官方層面首次推廣,至清朝康熙年間全面普及。由於滿清發跡於遠離中原的東北地區,很少接觸天花,缺乏對此病的免疫力,入關之初深受天花危害,豫親王多鐸、順治帝均死於天花,死的時候都不超過40歲。康熙皇帝幼年曾接種後痊癒,因此較重視天花的預防工作。

康熙二十一年(1682),康熙皇帝下令在全國普及人痘接種法,晚年更在《庭訓格言》雲︰「國初人多畏出痘,至朕得種痘方,諸子女及爾等子女,皆以種痘得無恙。今邊外四十九旗及喀爾喀諸藩,俱命種痘;凡所種皆得善愈。嘗記初種時,年老人尚以為怪,朕堅意為之,遂全此千萬人之生者,豈偶然耶?」 可見康熙帝很滿意自己普及人痘接種法的成績。誠然,這一舉措大大降低清朝的天花死亡率,也成為清朝人口急升的因素之一。

從人痘到牛痘

人痘接種法後來傳入日本、俄羅斯、土耳其,後經土耳其傳入歐洲。1717年,英國作家瑪麗.沃特利蒙塔古夫人跟隨其外交官丈夫到土耳其赴任,對當地的人痘接種法很感興趣,便將此法帶到英國。不過,當時的英國人並不相信,蒙塔古夫人經過多方奔走,最終說服了英國國王喬治一世,在死刑犯的身上進行了人痘接種的實驗,成功以後開始推廣全國,並普及到歐洲和美洲。但人痘接種並不是絕對安全的,有大概2%的死亡率︰成功接種的人可建立持久的免疫力;若失敗則會染上天花,並可能將之散播。

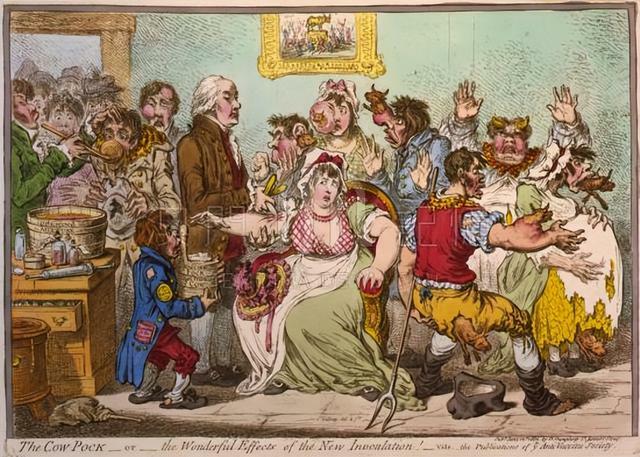

後來,英國的愛德華.詹納醫生偶然透過擠牛奶的女工發現牛痘(一種對人類較為溫和的痘病毒)可以預防天花。他於1798年發表論文,將此法命名為「疫苗」(英文「vaccine」,拉丁文字源vacca是「牛」的意思)。牛痘比人痘接種術安全,使用者不存在因接種失敗而患上天花的風險,但牛痘最初遭到民眾的強烈抵制,說詹納是沽名釣譽的騙子,更譏諷接種牛痘會長出牛的犄角和體毛。但經過詹納醫生持續發表研究報告和推廣,牛痘漸漸被社會接受,數年間天花的發病率和死亡率大幅下降,最終得到官方承認,英國議會於1802年和1807年分別給詹納醫生頒發了1萬和2萬英鎊的獎金。

痘苗接力之旅

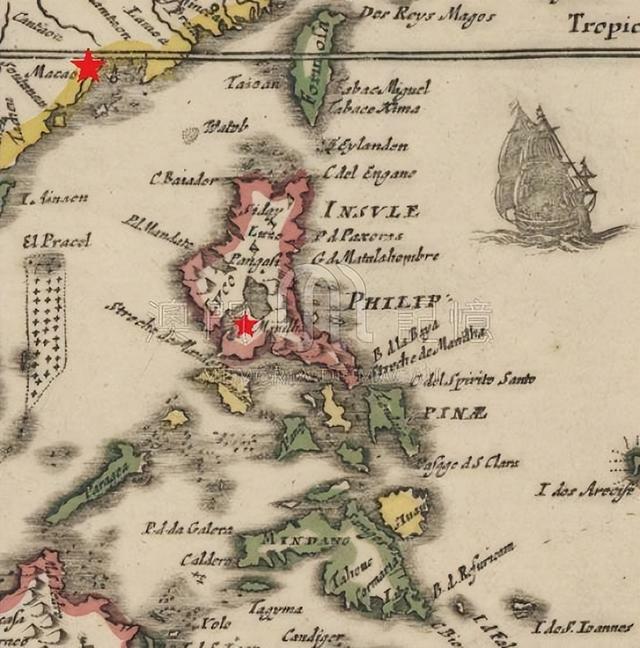

牛痘接種法在歐洲醫學界引起轟動,迅速傳遍歐陸,西方各國進而希望把牛痘疫苗帶到其所屬的殖民地,但如何長途運輸痘苗而不使其失效一直是一個難以解決的問題。1803-1806年間,西班牙國王卡洛斯四世的御醫巴爾密斯在國王的資助下進行了一次傳播牛痘的環球之旅。他從福利院招募了22名未患過天花的孤兒,先為其中兩名接種牛痘,一般經過七至十天接種處長出膿泡,便可從中提取漿苗,再接種於另外兩名兒童的手臂上。這樣,通過這批兒童,便可以將活痘苗傳播到77-110個日程以外的地方。巴爾密斯醫生在西班牙出發,橫渡大西洋,抵達美洲,再跨越太平洋,到馬尼拉,所到之處除為人接種牛痘外,還為當地培訓牛痘接種師。

1805年4月,巴爾密斯醫生在馬尼拉建立痘局,推廣牛痘法。剛好當時來自澳門的葡萄牙著名商人啤道路.滑(Pedro Huet)正在馬尼拉貿易。他讓所有船員接種牛痘,船隊於5月14日返回澳門,當時馬尼拉至澳門的航程一般為8-10天,即當他們乘坐的「希望號」(Esperanza)商船抵達澳門時,船員所接種的牛痘正好是成熟采苗的好時機。牛痘就這樣被成功地傳入澳門。

牛痘在澳門

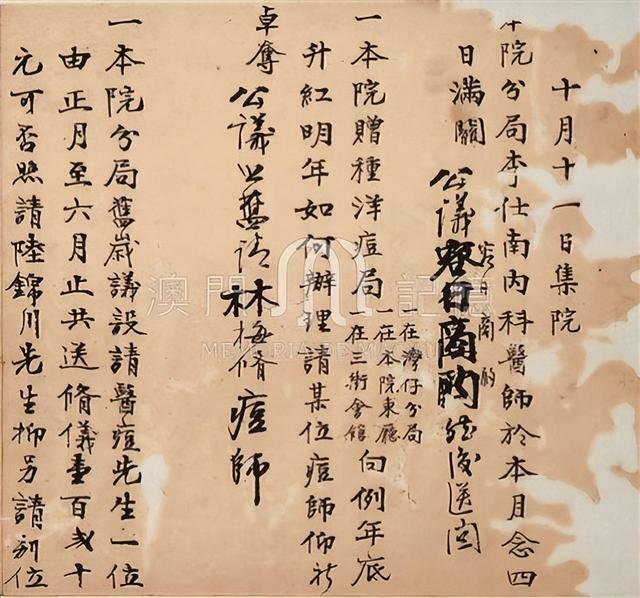

啤道路.滑將牛痘帶到澳門後,引起澳門政府的重視,澳門王室大法官兼仁慈堂董事會審理法官眉額帶歷於5月發布一項命令:「天花接種的方法已被帶進澳門,本董事會決定在仁慈堂醫院辟出一間屋子以供接種之用。每天從早晨開始,由議事會醫生向自願前來接種者施種。」仁慈堂即撥出20-25兩銀子,開闢一間種痘房間,每天接種4人,以保持痘苗不斷,擔任接種者為議事會醫生多明戈斯.戈麥斯(Domingos José Gomes)。

同年9月10日,西班牙國王御醫巴爾密斯又攜帶3名出過天花的男童乘葡萄牙戰艦前往澳門。16日在澳門上岸,受到王室大法官眉額帶歷的歡迎。當天,眉額帶歷和果阿大主教賈廷諾就在家中接種了牛痘。眉額帶歷還召集了很多市民前來觀看,目的是消除市民對接種牛痘的恐懼與偏見。此後,議事會醫生多明戈斯.戈麥斯協助巴爾密斯,使澳門的種痘事業走上正軌,每10天接種一次,而且每次種痘皆記錄在案。至1806年1月5日,澳門共有314人接種。從1806年2月初至1807年1月12日,經戈麥斯醫生接種者就有377人。可見,當時澳門的牛痘接種已經初具規模,開中國種痘之先河。

當時,本澳邱浩川(又名邱熺,南海縣人)醫生,獲知外國醫生用牛痘接種術可防天花,安全可靠,且以身求試,經確證無誤,就將此法帶回內地施種,並撰寫《引痘略》一書推廣。其間在澳,一家外國公司獲悉邱浩川懂得接種牛痘技術,便將英國運來澳門的牛痘疫苗交給他,在三街會館負責爲嬰兒接種。

肆虐3000年的惡疾終劃上句號

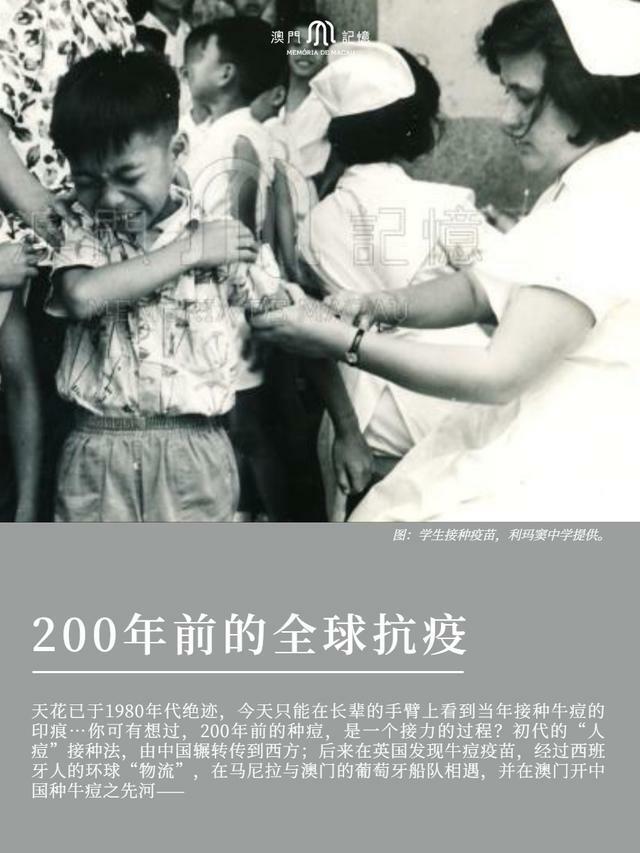

為了撲滅天花,各國加大了防疫力度,立法保障民眾擁有接種疫苗的權利,建立疫苗接種計劃。但在1950年代,每年約有五千萬名天花患者,世界衛生大會呼籲全球展開撲滅天花行動,建立病例監測機制,隔離所有新確診患者,為有關緊密接觸者接種疫苗。經過全球多年努力,世界衛生組織於1980年5月正式宣布已於全球根除天花。從公元前1145年拉美西斯五世之死算起,天花至少在人類歷史上肆虐了3,000多年,至此成為首個於世上絕跡的人類傳染病。澳葡政府亦於同年8月宣布在澳門廢除接種天花疫苗之法定義務。

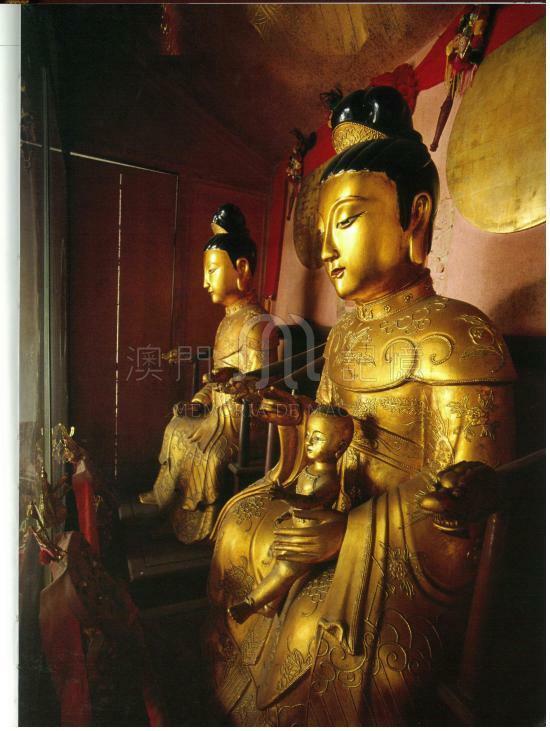

冷知識:痘母元君

在蓮峰廟、包公廟、蓮溪廟供奉的「痘母元君」,又稱「痘母」、「種痘仙姑」。蓮峰廟的痘母神像左手扶持一名男嬰,右手拿著藥包,神位上書:「護幼保主痘母元君」。「痘」即天花,古時科學落後,對這種疾病無能爲力,只好祈求「痘神」,保佑孩子不染「天花」。

1980年天花在世界上消滅,而本澳也早已絕跡。以前小學課本還有「出天花,真可怕,快快種牛痘,可以防天花」的課文;昔日出外旅行,仍須具備「種痘紙」;嬰兒出世,也要接種牛痘,預防天花。

內容來源:澳門記憶文史網

參考資料︰

吳志良、湯開建、金國平主編:《澳門編年史》第三卷。

董少新︰〈牛痘入華︰一項由多國多人共同完成的技術交流〉,《文化雜誌》第65期。

唐思︰〈由「痘母元君」談起〉,《澳門風物誌.續編》。