[NOWnews今日新聞] 大罷免首波投票日將於本週六(26日)登場,挺罷免、反罷免雙方都火力全開,鼓動支持者出門投票。7/26大罷免引起外媒廣泛關注,《英國廣播公司》(BBC)25日更以「針對親中立委的投票如何撕裂台灣」為題進行報導。

《BBC》採訪了此次投入大罷免社會運動的39歲鄧姓男子,鄧男坦言,過去他很少認為自己會牽涉政治、社會運動,但情況在去年發生了變化,他對台灣部分立法者的行為,以及中國對台灣國會的干預感到憤怒。

報導爬梳了台灣社會自從去年年初大選以來的變化,民進黨的賴清德當選總統,立法院則由藍白聯合佔多數,陸續通過一些爭議性法案,或是阻礙執政黨政策推行,引發部分台灣民眾不滿,並在去年5月爆發青鳥運動。

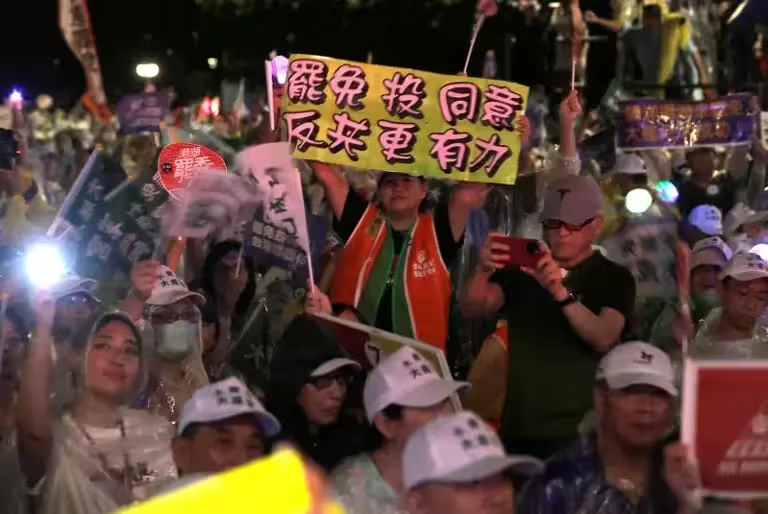

報導提到,青鳥運動的參與者認為,以國民黨為首的反對派正持續受到北京影響,並在台灣立法機構秘密推動親中議程,儘管國民黨矢口否認,但部分國民黨立委訪中並受到中共高層歡迎的行為,無疑加劇人們對這方面的懷疑,青鳥運動的公民團體發起請願活動,要求罷免多名國民黨立委,而國民黨支持者也對一些民進黨立委採取同樣的報復行動。

報導形容,如今這股憤怒情緒正達到轉捩點,本週六,台灣將舉行投票,決定是否罷免20多名被指控與中國關係過於密切的立委,結果或許會改變台灣的政治權力平衡,但也加深了政治分歧,因為雙方都堅稱自己才是台灣神聖民主的救世主。

分析認為,無論結果如何,大罷免都將對台灣兩極化的社會產生持久影響,政治鬥爭日漸激烈,立法者因政治僵局在國會中爭吵,社運人士則面臨人肉搜索和辱罵。

澳洲國立大學的政治學者宋文笛表示,這次投票是針對執政績效的定期審查,坦言政治兩極化在好轉之前,不排除會進一步惡化,但大罷免一事也為新的政治行動主義創造了空間,這對台灣公民社會的韌性來說,不算是壞事。

智庫「卡內基中國」的學者莊嘉穎也表示,如果大罷免多數獲得通過,將向台灣政界人士發出信號,他們應該謹慎對待公眾情緒,否則將須承擔後果;若通過的案數不多,部分政客可能會更加肆無忌憚;但如果整體結果持平、無明確定論,則可能意味著執政與在野黨不得不尋求妥協。